月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1361件

最近 あまり進んでいませんが、完成ま近なメトロゴン レプリカの写真です。

(足は今、つや消し状態ですが、きれいな艶ありで完成させます)

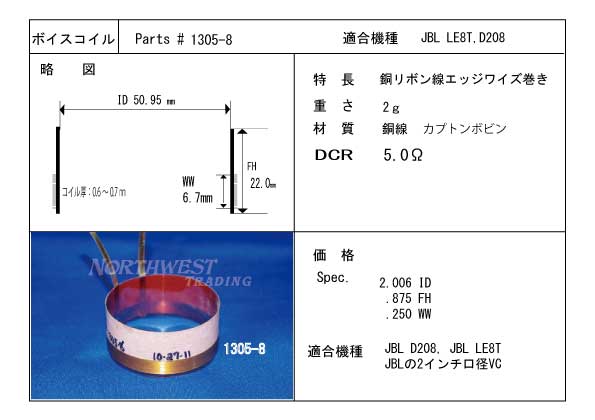

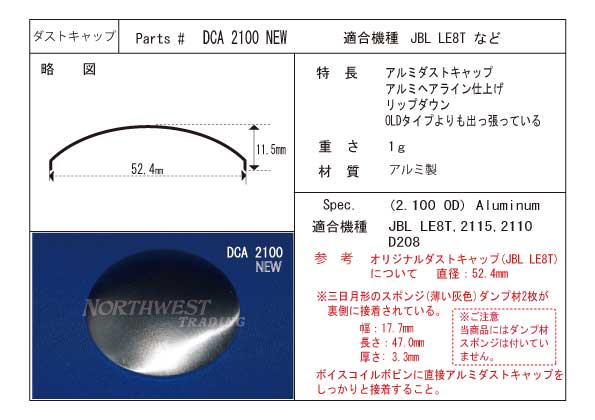

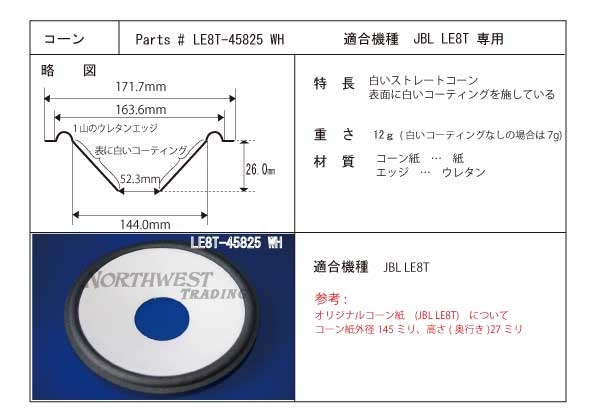

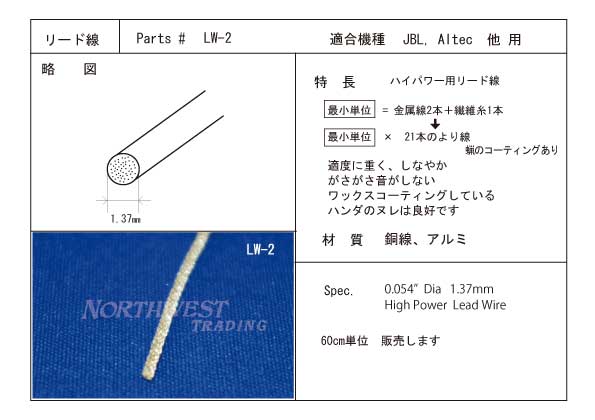

JBLLE8T用 のリコーンキットパーツ内容変更 のお知らせです。

パーツの調達状況やより優秀なパーツの入手でリコーンキットのパーツの内容を変更しています。

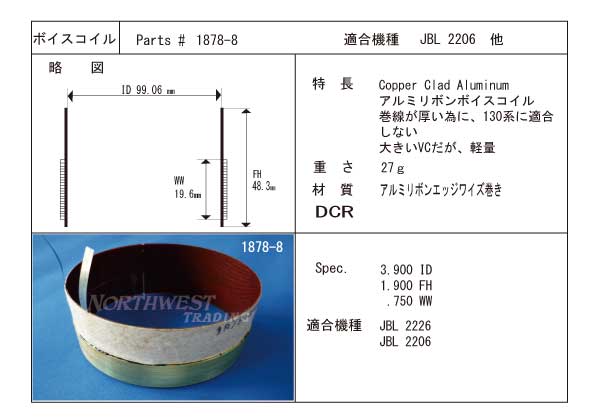

このたびボイスコイルが、オリジナルに近いエッジワイズ巻きに変更いたしました。

従来は、丸銅線仕様のコイルでしたから、音質がさらに鮮明になると思われます。

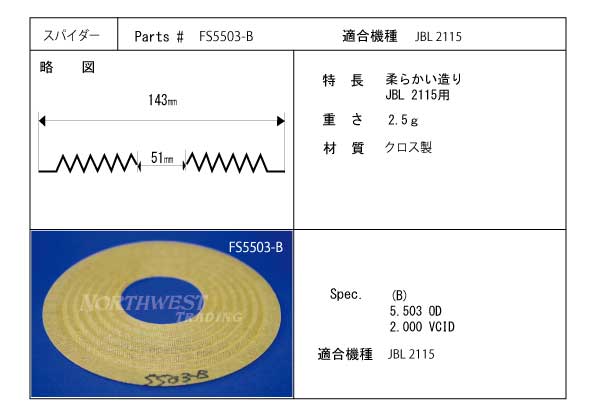

また、ダンパーとアルミダストキャップも変更いたしましたのでよろしくお願いいたします。

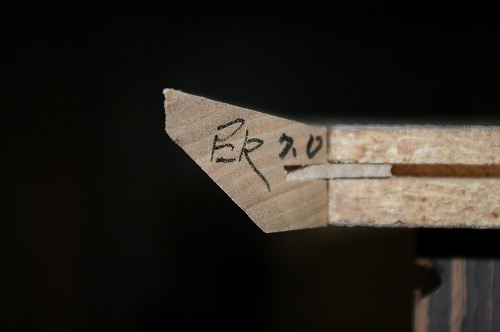

新ボイスコイルです。銅リボン線によるエッジワイズ巻きにグレードアップいたしました。

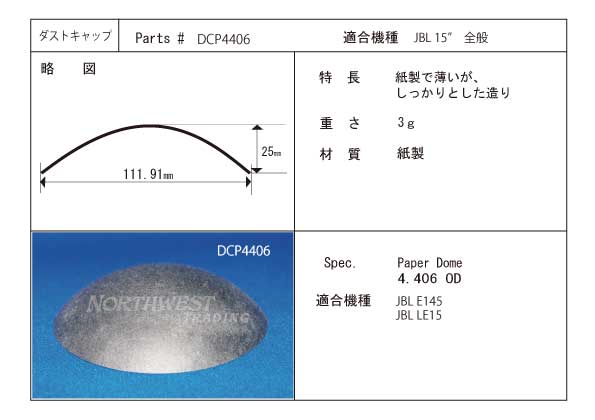

新アルミダストキャップです。形状がオリジナルに近くなりました。

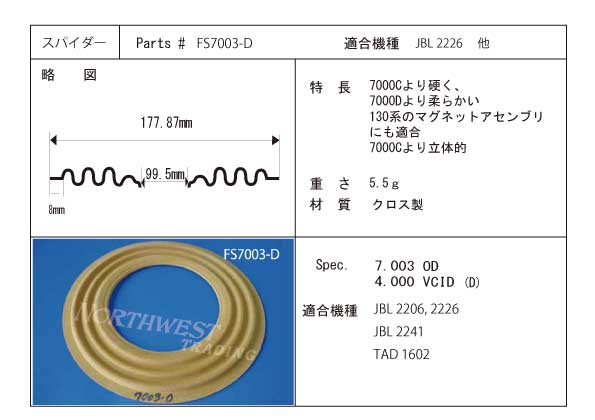

新ダンパーです。従来品より柔らかくなり、ボイスコイルのモーションがより自然になりました。

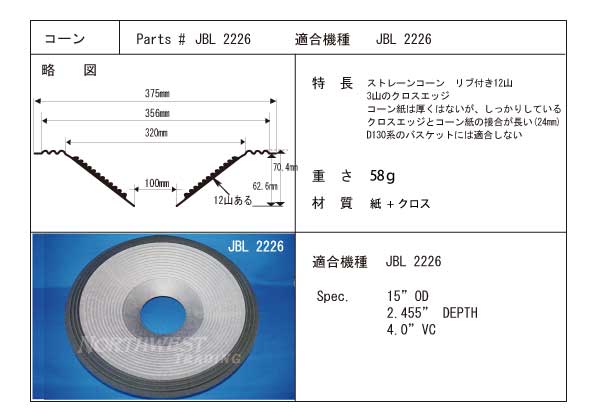

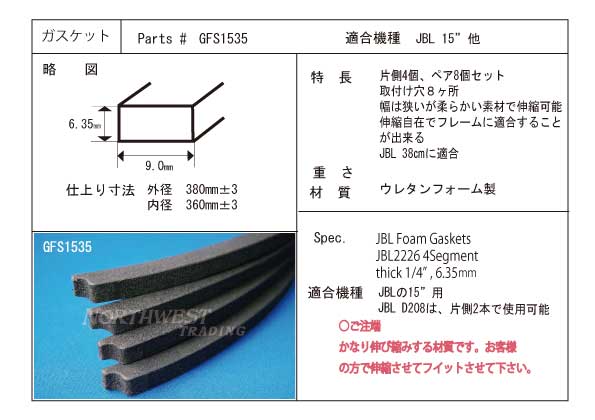

最近、お客様からお問い合わせいただいている JBL2226H用 リコーンキットについて詳細をお知らせいたします。

以下のパーツでキットを構成しています。価格は、ペアー(2本分)で15,980円です。

入荷してもすぐ売れますので、現在ネットショップに商品展示していません。

この商品をご希望の場合は、お問い合わせください。

レッグの塗装などであまり進展していませんが、珍しいアングルからの写真をご覧ください。

バッフル板の上にも突き板を貼っています。

天板には、ルーバー用の穴が片側8個あります。その穴にルーバーの上端とフェルトを押し込んで固定します。

右のカバーは、ウーハーを底板に落とし込んで設置するので、そのためのものです。下は、バスレフダクトです。

ネットを張っています。

メトロゴンを横から見たところです。まだ、後ろ足がついていない状態です。

ここ1週間ばかりは、レッグの塗装仕上げが思うような色が出ず、製作が進んでいませんでした。

そこで、思い切って二ス仕上げでいこうと決め、レッグの塗装を再度はじめました。

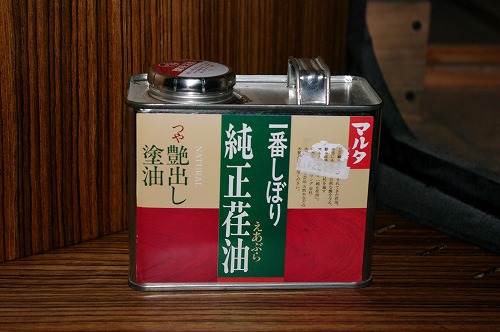

また、本体にも艶出し用の荏油(えあぶら)も入手しました。

二ス仕上げの場合は、下地調整→下塗り→研磨→上塗り→研磨→上塗り2回目の作業を行います。

色は、ウォルナット、エボニー、つや消しクリアーです。優秀な塗料ですのでこれからの作業

が楽しみです。

こちらは、本体の艶出し用のオイルです。ゴマ油の一種で自然な艶が出るそうです。

メトロゴンのレッグの塗装で希望する色が出ないために、作業の進行が停滞しています。

メトロゴンの外観デザインのアクセントになっている4本のレッグの仕上げは、納得が行くまで拘りたいと 思ってます。

さて、今日の作業ですが、ダクトのネットを張りました。

メトロゴンの場合、130系の38センチウーハーを使用することが前提になっていますので、

丸いチューブ状のダクトではなく、四角で、断面積の広い ダクトを採用しています。(大きさ 横40㌢×縦8㌢)

ダクトの場所は、底板後方部に左右1箇所計2箇所あります。

通気性の良好なネットをネット枠に張り取付けます。

ダクト用ネットとツイターカバー、中音ホーン用カバーです。

ネットをダクトに取付けたところです。ダクトの大きさは、横40㌢×縦8㌢です。

レッグの色が本体の色とマッチが悪いために試行錯誤していますのでまだ本体にレッグを取り付けられません。

ひとまずレッグの塗装は後回しにして、音質に影響のあるボックスのシール(密閉)を行いました。

裏蓋とバッフルの中音ホーン用の開口部にフェルトを貼ってシールしました。

裏蓋のシールです。白い1.5ミリ厚のフェルトを周囲に貼りました。

バッフルから裏蓋を見たところです。白いフェルトが一部見えます。

中音ホーン開口部のカバーです。厚さ1.5ミリと5ミリのフェルトを周囲に貼ってシールしています。

レッグの切り込みが完了しましたので、本体に取付けてみました。

パラゴンのフロントの飾り足も同じと思いますが、レッグの曲線や直線の僅かな違いで大きく印象が変わるものです。

メトロゴンの場合、たかが74㌢の丸棒状 のレッグですが、オリジナルと同じ雰囲気を出すことは難しいものです。

着色前のレッグですが、バランス良い曲線に満足しています。

野球のバットのような形状のレッグに切り込みを入れて本体にフィットさせようとしています。

簡単に出来ると思っていましたが苦戦しています。

フロントの2本とリアの2本のレッグは形状が違います。

その上、四角い木材のカットと違い細長い棒状の物に切り込みを入れることは簡単ではありません。

なんとか工夫してこの作業は出来ました。

残りの工程は、レッグを本体に取付けとオイル仕上げ(オイル研磨) くらいになってきました。

右の2本がフロントレッグ、左の2本がリアレッグです。天然の木材ですから、節等の欠点

があるので、欠点の箇所を取り除くようにカットしています。

メトロゴンのレッグを木材から削り出しました。 本体に付けるのが楽しみです。

野球のバットのグリップエンドのようなものが付いていますが、今後の加工に必要です。

完成した場合 長さ742ミリです。

下部です。まだ荒削りですので、太さが均一ではありません。接地箇所で直径25ミリです。

上部です。天板の設置する箇所で直径39ミリです。

ここ数日は、本体の表面に貼った突板の仕上げに集中していました。

オイルを表面に摺込んで、耐水ペーパーで研磨して表面を整える作業を繰返し行っていました。

メトロゴンの優雅なデザインを構成する4本のレッグの製作にも着手しました。

一見してレッグは、単純な丸棒に見えますが、本当はかなり手の込んだ形状です。

長さは、約74センチでトップの直径35ミリ、太い部分の直径44ミリ、ボトムの直径25ミリです。

そのままレッグを使うのではなく、円柱の一部を切り取ってから、本体にフィットさせています。

アベノミクスの効果でしょうか、最近の数年間まったく無かった秋祭りが、

近所のホンダ系列の子会社で開催されました。

フィナーレに盛大に花火が打ち上げられました。

驚いたことに、ハート、太陽、猫の顔、ダイアモンドの形状を花火で再現していました。

花火の技術の進歩には、驚きました。

月末と月初の業務に追われ メトロゴン レプリカ製作 作業は進んでいません。

バスレフボックスの内部の写真をどうぞご覧ください。

左側のバスレフボックスの内部です。全体的にクリアラッカーを塗布したので、色が濃くなっています。

中央にリフレクター板が見えます。上下のシーリングは完璧です。右は、中央のパーティションには、縦に補強材を

入れています。左側はバッフル板です。中音ドライバーとツイーターの開口部には、カバーが取付けられています。

右側は、リフレクター板で中央の柱はバッフル板を固定する部材です。木ねじと接着剤で非常に強固に

取り付けられています。

裏板部分です。左半分は固定の部材(取り外せない)ですが、右半分は、取り外し可能な部材ですので

ローゼンワッシャーを使用しています。ローゼンワッシャーを使用することで、部材の傷みを和らげる

ことが出来ます。

メトロゴンの製作も終盤です。

本体内側にクリアラッカーを塗布して、バッフル板と裏面には、つや消し黒をペイントしました。

オリジナルは、内部をペイントしているか不明ですが、湿気で膨張しないように念のためにラッカーをペイントしました。

さらに、各種のカバーを製作しました。

以前にも申し上げましたが、 メトロゴンの場合は、ユニットの組合例が13種類もあります。

ツィーターを使わない組合せや中音ドライバーホーンを使用しない組合せがあるため、

開口部を塞ぐカバーが必要になりますので各種カバーを作りました。

右側のバッフル板 ツィーターとスコーカーのカバーを取付けています。

拡大写真

左 スコーカー、右 ツィーターのカバーです。

ダクトをカバーしたところです。設計図では、コメントしていませんが、ダクトを全部カバーした場合は、密閉型ボックスで

使用するということなのか製作の意図が疑問です。

ダクトカバーを開けたところです。

バックパネルのネットワーク用の開口とそのカバーです。

ウォルナット突き板のオイル仕上げを行いました。

使用したオイルはワトコオイル(ミディアムブラウン)です。

始める前に色むらが出ないか心配でしたが、あまり目立つ色むらは無くて安心しました。

ウォルナットの味のある木目がクッキリ浮かびあがり満足です。

作業は、オイルを塗って、サンドかけを行うことを数回反復せねばならず完成まで時間と労力を要します。

白かったウォルナット突き板がオイルの塗布で木目がクッキリします。

左バッフル下

天板

リフレクター板上部

今日は、本体の天板周りに角型モールディングを接着剤で取り付けました。

角型モールディングの材質は胡桃材ですが、白木のままです。

後日、本体と同系統の色に着色します。

オイル仕上げは、時間と労力を要します。

オイルを塗布して、サンドかけしてまたオイルを塗布して・・・の反復を数回繰り返して

滑らかなしっとりした表面に仕上げます。

ワトコオイルを表面に筆で塗布したころです。約30分後拭き取りにサンドかけします。

因みに、ワトコオイルの色は、ナチュラルです。

巨体ですのでサンドかけもペーパーを沢山消費します。

モールディングを天板周りに取り付けたところです。まだ白木のままですから馴染んでいませんね、

C45 メトロゴン レプリカ製作 仕上げは、ワトコオイル仕上げを行う予定です。

注文しているオイルが未着なので、今日は、モールディングとルーバーのサンドかけを行いました。

ベルトサンダーで作業を行いました。

パーツが小さいので指先を回転しているベルトサンダーに接触し、火傷してテンション低めです。

サンドがけしたルーバーを立ててみました。色はまだ白いですが、オイルで着色すると木目が浮かび上がります。

ルーバーの足元です。溝を切っていますので、それでルーバーを固定しています。

天板の外周です。周囲にモールディングを差込ます。

本日、遂に本体とリフレクター板を合体させました。

はじめて合体させるのは、不安でした。

なぜならば、設計図とおりに部品を製作していますが、はじめてですので、

本当に部品相互に適合するか疑心暗鬼でした。

しかし、マジックのように綺麗に適合して、 メトロゴン の独特の優雅なスタイルになったのです。

まだ完成前ですが、ここまで出来た メトロゴンを、長時間眺めていましたが、

その形状の美しさにウットリしていました。

本体の上からリフレクター板を落としこみました。緊張の一瞬でしたが、精度良く所定の位置に収まり

ました。突き板はエボニー(黒檀)です。

正面左下です。ここも絶妙の位置にパーツが収まっています。

天板です。天板の木目の美しさをご覧下さい。(まだ未仕上げです。これからオイル仕上げの予定です。)

本日は、「中秋の名月」で「満月」でしたので月見をしました。

空は、快晴ではっきりと見えました。皆様の所では、見えましたでしょうか。

レプリカ製作の方は、天板の周りの角型モールディンの取り付け準備を行いました。

パームルーターにスロットカッターを取り付け切り込みを入れました。

円盤状のスロットカッターです。歯の厚さは、3ミリ超です。

カットしているところです。既に仕上げ段階ですので、ミスはできませんので慎重に作業を進めました。

この様に角型モールディンを取り付けます。角型モールディンは、胡桃材です。まだ角張っていますすが、

ペーパーがけして丸く仕上げます。

一歩一歩ですが進んでいます。

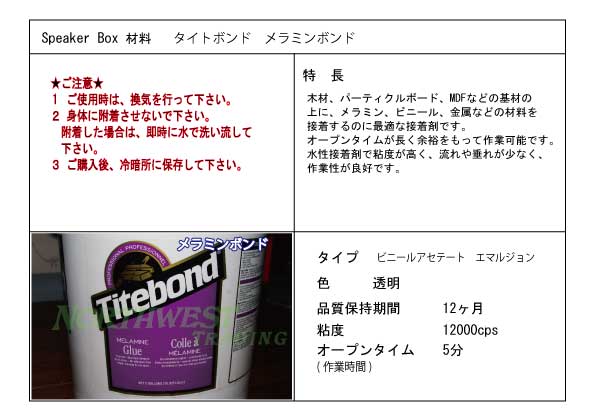

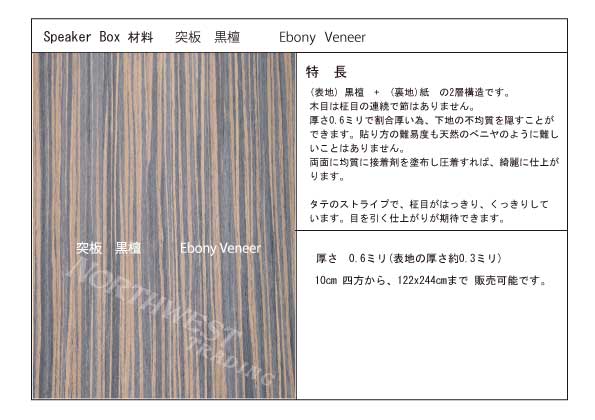

今日は、 リフレクター板に 突き板を貼りました。

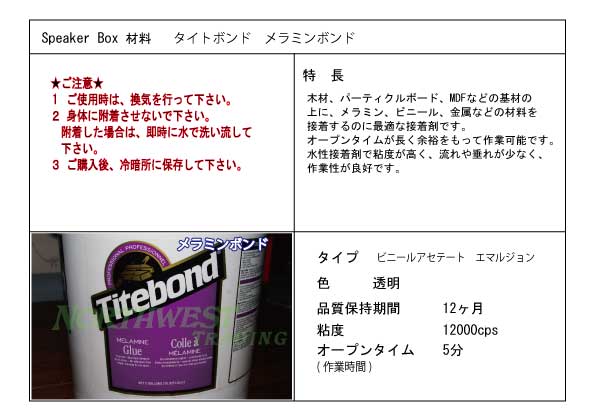

いつもと同様に、リフレクター板と突き板の両方にメラミンボンドを塗布して半乾燥状態で貼りあわせて

アイロンで熱圧着して貼りました。その後、トリマーで余分な突き板をカットしました。

エボニー(黒檀)の突き板を貼ったリフレクター板です。

上部は、ダムの上部の様な形状です。上面に1本痕が残っていますが、トリマのベアリングの痕です。

サンドペーパー掛けで消えます。

上部のアップです。

上部の裏側です。こちら側も、首から上が露出しますので、突き板を同様に貼ります。

今日は、台風18号が東海、関東、東北を縦断しました。

皆様の地方は被害がなかったでしょうか。

被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。

さて、今日の作業は、天板に突き板を貼りました。

一番広い部分の突き板貼りですが、難度的には、簡単な作業です。

四角い突き板に接着剤を塗布して貼り付けアイロンで押さえて、

ルーターでカットして完了です。

天板の大きさにカットした突き板にメラミンボンドを塗布したところです。メラミンボンドは、乾けば

無色になります。

いつものボッシュ パームルーターでトリミングします。

トリミング完了です。ウールナットの木目は、仕上げ前ですので、くっきり浮かび上がっていませんが、

美しい木目です。