月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1357件

桂光 300B に交換しました。 寝ていたスピーカーが元気に歌い出しました。少し過激な表現ですが率直な印象です。

6月下旬に300Bシングルアンプが完成して、2ヶ月以上エージングを行ってきました。何時かは、良くなるだろうと思っていましたが

少し残念な音質でした。 特に悪いところは無かったのですが、音楽の感動が感じられないのでした。

そうこうしていると、私の悩んでいる日記を見たお客様からありがたいアドバイスがありました。

お客様からのアドバイスの内容は、差し控えますが、桂光300Bを推奨されましたので、早速中古のものを入手いたしました。

届いてから、早速比較のために試聴しましたが、以前と同じようなメリハリのない鳴り方で、少しがっかりしていたのですが、

数日聴き込むうちに音質がたいへん良くなってきました。

エージングが完了した中古の真空管であっても、

管球アンプの本体に馴染むまで数日かかることが分かりました。

桂光300Bの音は、私のシングルアンプでは、音が前に飛んでくる印象です。一気にスピーカーが元気になったようで、

特にボーカルの音圧は、素晴らしく歌手の一生懸命な歌唱に感動します。

スピーカーは元気に鳴ることが一番ではありませんが、寝たような感動の無い音よりも各段に良いものです。

桂光300Bを薦めて頂いた、お客様の的確なアドバイスに深く感謝いたします。

以前に使用していたJJ300B と 桂光300Bです。 桂光300Bの方が随分小さく見えますが、JJ300Bの方が、平均よりも

かなり大きいサイズなのです。残念なことに、桂光300Bは、現在生産されていないのです。今後入手が難しくなるかもしれません。

RCA 6C6、桂光300B、 RCA 5U4G の300Bシングルアンプです。

毎日暑いですが、フロントレッグを削っています。

この作業は、本体楽しいのですが、サンドペーパーによる研磨が有るのでこの時期、汗まみれの上に埃を被る作業です。

以前は、フロントレッグ上部の製作が、全工程中で一番難しかったのですが、経験でコツをつかみ、

難しいとは思わなくなりました。 今難しいと思う工程は、突板貼りです。

スポークシェーブで削って、ペーパーで研磨しています。 フロントレッグのサイズや形状は、年代により

改編されたJBL オリジナルの設計図ではそれぞれに異なるものです。

これは1958年の設計図に基づいて製作しています。

連日、日中は、40度に届きそうな気温で作業しています。

埃が出る作業が多いのでエアコンや扇風機無しで作業していますので、汗が吹き出します。

しかし、湿度は、大陸のチベット高気圧も張り出しているらしくどちらかといえば低いのです。

従って暑いのですが、風が吹けば少しさわやかです。

早朝は、涼しくなってきましたので、秋が感じられます。

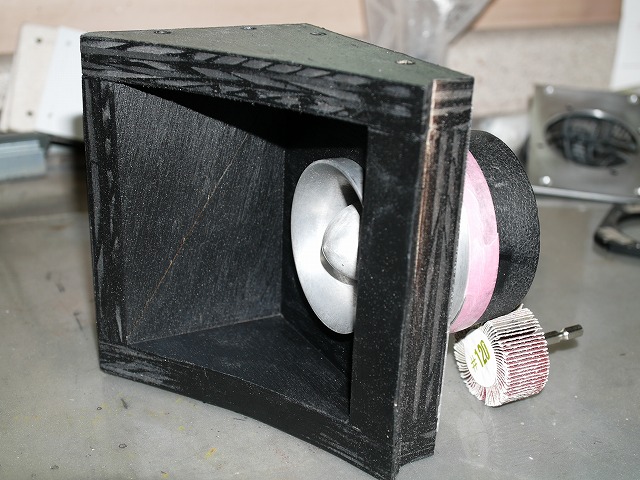

昨日は、ダミーを2種類製作しました。

ダミーとは、お客様がパラゴンレプリカに装着を希望するスピーカーのひな型のことです。

JBLのパラゴンに装着できる通常のユニット以外のもので、装着方法等を考えるために形状が同じダミーを製作してみるのです。

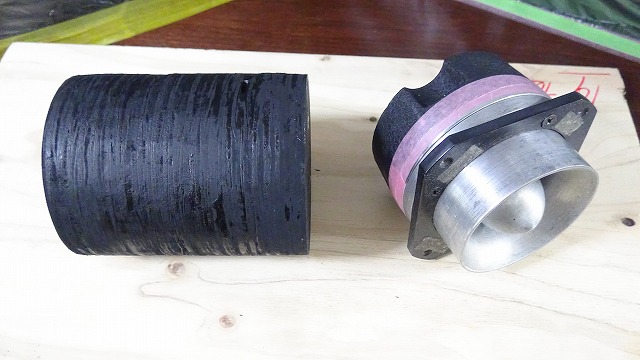

今回は、JBL 2450とフォステクス T-500のダミーを製作してみました。

どちらも高性能ユニットであり、お客様のご要望で取り付けて致します。

右が、新規製作のJBL 2450J のダミー です。 左は、以前に製作したTAD 4001のダミーです。

2450のダミーもかなり大きいですが、TAD 4001の方が更に一回り大きいです。

左は、ハーツフィ-ルドのホーンを取り付けたTAD4001のダミーです。

左は、フォステクス T-500のダミーです。 右は、JBL 2450のダミーです。

左は、フォステクス T-500のダミーです。 このツィーターは、重さが5キロあり、075よりも一回り大きいサイズです。

これを、ツィーター用のハウジングに取り付けるのです。

毎日暑いので、作業が停滞気味です。

工房には、空調がなく窓を開けて外気を取り入れていますが、日中の作業では汗が吹き出します。

今は、フロントレッグを削っていますが、堅い木の余分な部分を取り去る削り作業は、体力勝負です。

熱中症に気を付けながらの作業をしています。

細部まで突板を貼りました。 突板貼りは、難しい技術です。 素直な突板でなければ満足仕上がりが望めないことが

最近やっとわかりました。

左箱の軒の部分です。

2台同時製作しています。これは2台の右箱です。 突板は、全く同じではありませんが、同じ材からカットしたようで、節の位置など同じです。

右箱です。 これから、塗装するので塗料が掛かっては困る部分を養生しています。この作業が手間なのです。

塗装は、この巨体を転がして行います。

今年は、2月頃からコロナ禍が始まり、一部の製品の入荷が影響を受けています。

その未入荷製品の中でもLE8T用ボイスコイル(#1305-8AL MK Ⅳ)の入荷が決まりました。

沢山のお客様からお問合せ頂いていますが、実際の入荷は9月上旬です。

型番が、#1305-8AL MK Ⅲから#1305-8AL MK Ⅳとなっていますが、製造時期を特定するための表示です。、

スペックに変更はございません。 更に約一月お待たせいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

先月末に梅雨明けして安定した晴天でしたので、突板を貼ってみました。

いつものウォルナット材の突板です。

この突板を貼る作業は、パラゴン製作で一番難しい技術ということを最近とみに感じています。

石の上にも3年とい諺がありますが、この技術を自分のものにするためには10年掛かると思います。

私の場合、前作のC45 メトロゴンの1号機から製作して8年です。

まだまだですが、最近試行錯誤して練習も繰り返したので、かなり納得行く仕事になってきました。

一言で表現するならば、素直な突板を貼ることは、ほぼ良い仕上げになるということです。

つまり、素直な突板になるように準備することが肝要ということです。

突板は、薄いとは言っても天然木ですので、あばれが多いのです。

そのあばれをいかに抑えるかということです。

突板(4X8版)3枚分貼りました。

オリジナルのこの部分は、杢目が連続しています。しかし270㎝近くの突板は入手できないので、ブック貼りしています。つまり

左右対称貼りです。木目を見ると左右対称に見えないかもしれませんが、ほぼ左右対称です。突板の製造過程で、

同じ箇所を薄くカットしたもので、全く同じではないのです。

左右の側板は天板の木目とい連続しています。

リフレクター板にも貼付いたしました。曲面貼付は更に難しです。

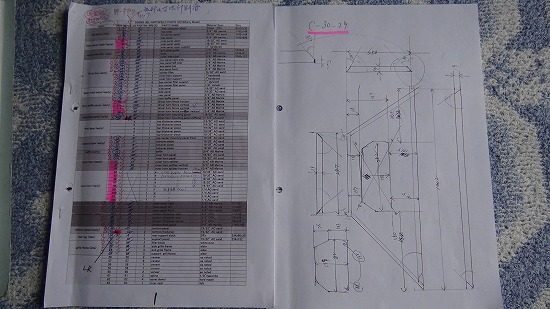

仕事の合間で、切り出したC30 ハーツフィ-ルド初期型の材料です。 精密カットではなく、粗カットです。

材料は、15㎜ACサンド米松合板・12㎜檜合板・19㎜パーチクルボード他です。

プロトタイプのため高価な19㎜ABマリン米松合板は今回使用していません。

これで3本分です。

早くも8月になりましたね。

今年のお盆休暇は、ゴールデンウィークと同じ様相になりそうですね。

全国にコロナウイルス感染が広まっているので、自粛のお盆休みは仕方ないですかね。

300Bシングルアンプの完成して1月以上になります。その間試聴していますが、私の体調かもしれませんが、

良かったり悪かったりです。少なくとも、時間を忘れて聴き惚れるほどの音質ではないと思っています。

DD55000 エベレストレプリカで試聴しています。

このアンプの音質について評価を探るためにサブスピーカーであるJBL LE8-1を引っ張り出してきました。

このLE8-1 は、ここ2年間ほど休ませていました。

放置していた針葉樹合板で制作した42ℓのバスレフ箱にウォルナット材の突板を貼ってLE8-1に取り付けて、

リスニングルームで試聴できるようにしたのです。

重いアンプを移動するのは、負担なので専用の台車を製作しました。

29㎜米松合板にウォルナット材突板を貼った簡単なものです。

音質的には、据え置きに比べるとマイナスだと思います。

42ℓのバスレフ箱です。4面にウォルナット材をパラゴンレプリカの練習を兼ねて貼りました。

LE8-1 は、LE8Tのプロトタイプです。

ご覧のように、前から見えるフレームには金型の痕があり、生産型のLE8Tのようにヘアラインの仕上げもありません。

更にLE8Tに装着されているガスケットもありません。

この個体は、エッジ交換のみされていますが、あとは、すべてオリジナルです。

当初黄色いエッジが付いていましたが、硬化したので、通常のウレタンエッジに交換しました。

約50歳のご老体で大事に使っています。

ウォルナット突板を梅雨明けに貼ろうと思って、準備しています。

小さい突板に見えますが、4X8版なので122㎝X244㎝です。

工房の床の余白を絞り出して3枚並べて準備開始です。

この3枚で2台のパラゴンレプリカの全面をカバーすることができます。

床には、塗料や木くずなどが付着していますので、

清掃してから並べました。

突板には、耳が付いていて、そこは使用できませんので除去します。

和紙の裏貼りが無い箇所が耳の部分です。この部分は、思い切って除去しています。

この突板シートは、4枚のウォルナット材を繋ぎ合わせて1枚のシートにしています。

シートが偶数貼りの方が歩留まりが良いので、注文するときは、必ず偶数貼りを指定しています。

例えば、リフレクター板に貼るときに、センターが分かり易くなり無駄なく貼れるのです。

今回は、貼る前の準備が上手くできたので、ストレスなく貼付作業ができそうです。

C44-100 パラゴンレプリカ製作 久しぶりの製作風景です。 蒸し暑い日が続いていますが、制作にまい進しています。

もうすぐ梅雨明けです。梅雨時期は、湿気のために突板貼りや塗装を行っていません。例外的に艶消し黒で内部塗装は

行いました。 製作においての天候の理想は、大陸性の高気圧に覆われて乾燥した時です。

夏は、太平洋高気圧が優勢ですから湿気が多いのですが、梅雨期よりもマシです。

低圧スプレーで、塗装いたしました。いつもそうですが、マスキングなどで時間が掛かりますが、スプレー時間は、10分程度です。

準備と後片付けに時間が掛かるのです。

右のアウタ―ホーン(低音の出口)は前から見えるところなので、特にキレイに仕上げなければなりません。

JBL オリジナルの設計図に従って、天板と側板をロックマイターで接合しています。 この接合方法は、インターロック型になっていて接合面が広くなるようにしています。使用している材料は、19㎜厚AB級マリン米松合板(7層)です。

天板と側板は、突板で隠れるのですが、セレクトした合板を使用しています。

しかも左右の天板は、同じ合板からカットしていますので木目が近い感じです。

セレクトしていますので、節や、補修痕が極少ないです。

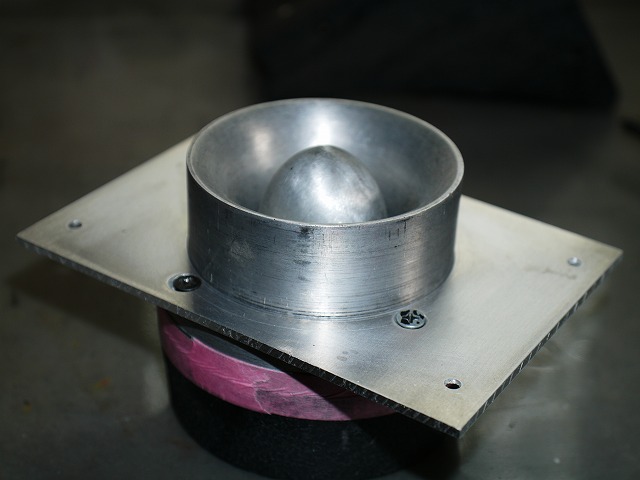

ツィーター JBL 2402H (フェライト仕様)の取付用アダプターを製作しました。

JBL のフェライト仕様のツィーターは、マグネットが出っ張っているので、それが邪魔して取り付けが難しいです。

アルニコ版でしたら、木ネジで簡単にしかも確実に取付できます。しかし、フェライト版は難航するのです。

アダプターはアルミ製です。

まず、アルニコ075に取り付けたところです。

パラゴンの米松合板製のハウジングに取り付けたところです。

4カ所木ネジで強固に取付できます。

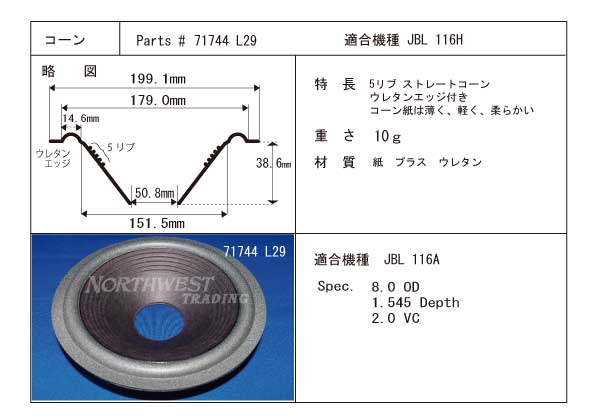

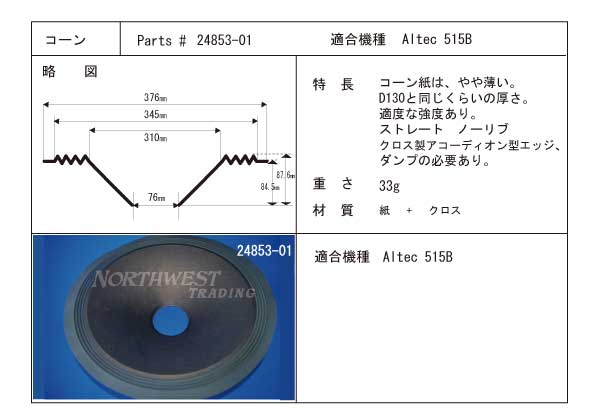

基本的に販売中のスピーカーパーツの殆どが社外品ですが、純正品(オリジナルパーツ)も少し販売しています。

先日ヤフオクを見ていたらJBL オリジナルのリコーンキットが出品されていました。

そのキットは、JBL 116H用キットでしたが、コーン紙をよく見てみると見覚えのある品番でした。

確認してみると、製造ロットは違いますが全く同じパーツであることが判明いたしました。

よく考えてみるとJBL社の外注メーカーは、20年以上前に供給停止になったのでJBL社へ納入は停止したが、

そのまま製造し続けてアフターマーケット市場に流しているようです。

もう一つの事例が、アルテック515B用コーン紙です。

このアルテック515B用コーン紙ですが、その昔アルテック社が無くなって事業を引き継いだ

GPA社(グレートプレーンズオーディオ)のコーン紙を見てみると、品番は違うが、刻印の字体が同じで、

その他のパーツの材質や雰囲気が全く同じと感じたことがありました。

これも前述のJBL116Hと同様と思いました。

当社で販売中のJBL 116H 用コーン紙です。 オリジナルリコーンキットと全く同じパーツです。つまりオリジナルパーツです。

ヤフオクのページ:https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d435106500

当社で販売しているアルテック515B用コーン紙です。 アルテック社の業務を引き継いだGPA社(グレートプレーンズオーディオ)

のコーン紙と同じ物のようです。

300Bシングルアンプが完成してほぼひと月経過しました。

毎日 5時間前後 通電していますが、安定して作動しています。

トランス類のエージングが進み、低音が増強されて、サウンドの重心が低い方にシフトしたようです。

どちらかというとドラムなどの打撃音は迫力が増したので、聞き流していた曲でも、ドラムの音が強調されて

再生されるので新鮮に聴こえました。

ただし、低音が出過ぎることもあり、抑制が効いた低音になってもらいたい一面もあります。

この抑制の無い低音は、すべてアンプ側に問題があるとは思っていません。

試聴しているスピーカーは、D55000 エベレスト レプリカです。 ウーハーは、K145です。

200ℓバスレフですからやはりバスレフ特有の音色が有ります。

このスピーカーは、フィックストエッジで、重低音を求めるよりも、高能率タイプです。

このアンプに換えて、確かに重低音も出るようになってきました。

このスピーカーで抑制の無い低音が出ることを考えれば、パラゴンであれば低音ホーンのカットオフ機能が働いて

引き締まった低音になるのではと期待しています。

取りあえず、手軽に聴けるLE8-1フルレンジに交換して音質を確認してみたいと思います。

300Bシングルアンプですから、出力は、7~8ワットです。しかし大きいトランス類のおかげで、音質はパワフルです。

モノラル仕様で、回路は簡単なため配線は複雑ではありません。

40年以上前から、いつかはハーツフィルド レプリカを制作したいと考えていました。

これまで、C45メトロゴン・D55000エベレスト(現用)・C44パラゴン(製作販売中)・C41 アンジェラス・

300Bシングルアンプ(現用)と製作してきました。

すべて若い頃からの夢でした。 300Bシングルアンプが完成したしたので、

次の夢の実現で 初期型 ハーツフィ-ルド レプリカ製作プロジェクトを計画しています。

パラゴンレプリカの製作で忙しいので時間はありませんが、 材料は、揃っています。

思うにハーツフィ-ルドの場合、パラゴンの制作の手間が2/3くらいだと思っています。

つまり条件付きですが、パラゴンよりも簡単に製作することが出来ると思っています。

木工技術の総合デパートであるパラゴンは、リフレクター板の曲げやフロントレッグの削りなど高いハードルが多いです。

しかし初期型ハーツフィ-ルドの場合のこの難しい技術は必要ありません。

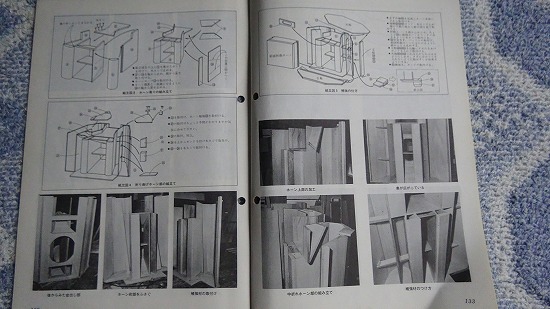

ただし、初期型ハーツフィ-ルドの場合の難しい技術は、傾斜カットです。パーツの殆どに傾斜カットがあり

難しいのです。 更に難しいのは、ダブル傾斜カットであり、それを100㎝近く直線で正確にカットするのは難しいのです。

正確な図面と傾斜カット技術があれば、割合簡単に出来るのです。

特殊な金属パーツもありませんし、 ウォルナット材も必要ありません。

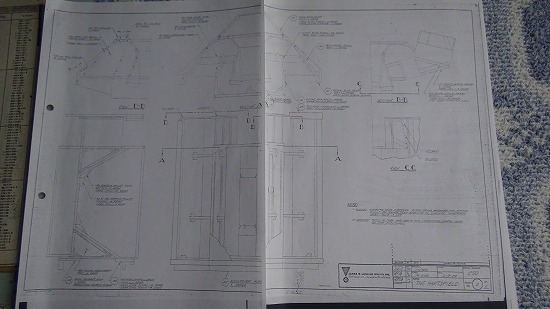

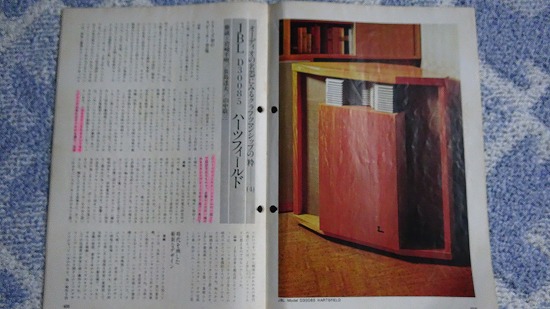

これは、後期型のJBLオリジナル設計図の写しです。1960年代のは、メトロゴン・ パラゴン・に加えてこの後期型ハーツフィルド

の設計図も市販されていたので、現在でも簡単に入手できるのです。 今回製作するのは、公式の設計図が無い

初期型です。

40年以上前のSS誌の特集記事です。 主に初期型についての記述があります。

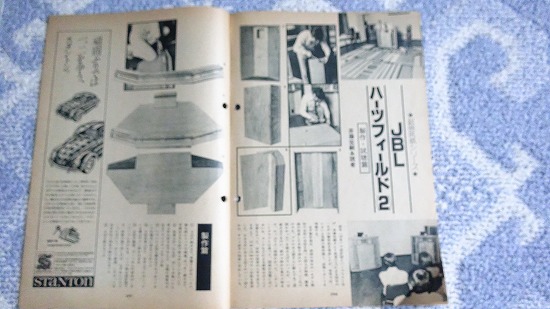

40年前の雑誌の製作記事です。 神奈川県の木工業者様の記事で、後期型を製作しています。

これも40年以上も前のFM誌の製作企画です。後期型を製作しています。この記事を見て私も作りたいと

夢見ました。かなり貴重な製作記事で、後期型の記事ですが、初期型の製作にも参考になります。

同じ40年以上も前のFM誌の製作企画の実地製作編です。 製作の過程が参考になります。

JBLカタログのカラーコピーです。数種あって、仕上げ等の記述が参考になります。

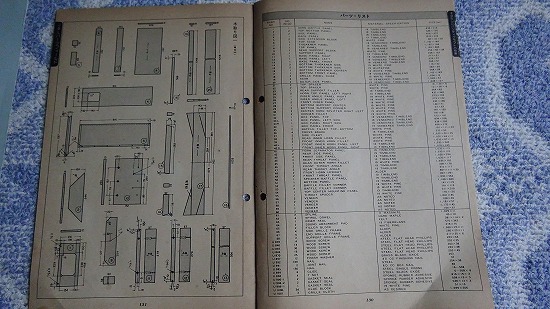

左が、パーツリストです。右が、手書きの図面です。初期型は、図面が無いので、ひな型を分解して図面化しました。

部品点数は、1台あたり約60点です。後期型のホーンは普通の人には理解できる構造ですが、

初期型は、ホーンが天才的構造だと思います。

昨日も今日も明日も大雨で気分が滅入りますね。 皆様、危険が迫った場合は、躊躇なく避難してください。

突板貼りや塗装などが出来ないので、フロントレッグの加工を行っています。ウォルナット材からの粗カットしてみました。

樹種は、ブラックウォルナット材です。 大きい根元近い材からの切り出しです。

ウォルナット材は、ライフルの銃床(ストック)にも使用されるので、乾燥したものは、狂いが少ないです。

右のオリジナルレッグよりも足長です。左右本体箱を合計で38㎜エクステンドしているので、バランスを取るために

足長にしています。 密度があるのでずっしりと重い樹種です。

下部は、オリジナルです。 上部はレプリカです。

こちらはレプリカですが、良い色に仕上がっています。

コロナ禍に加えて今年も、各地で豪雨被害が出ています。被災された皆様に、お見舞い申し上げます。

300Bシングルアンプが完成して2週間以上経過しました。

初めて管球アンプ製作しての感想ですが、修正なしで一発で音出し出来、そのまま改造なしで2週間以上安定作動しています。

専門的な電気理論が分からなくても、回路図の通りに配線すれば、簡単な回路であれば計測器での調整なしに完成し音出し出来ます。

このことが、簡単に自作できる管球アンプの根強い人気の理由だと分かりました。

また、電気的に余裕を持った設計であれば、故障が少なく丈夫であることも、これまで数台の管球アンプに触れての感想です。

結局のところ、一番時間が掛かったのは、部品の調達・トランスとシャーシの発注でした。

部品の調達等で約2年間を費やしました。

実際の製作期間は、約2ヶ月でした。

私の場合、慎重に作業したので、時間が掛かりましたが、回路が簡単なので、慣れた人が根を詰めて

作業すれば2~3日で出来上がるでしょう。

完成音出しから2週間のインプレです。

〇 毎日2~3回に分けて 通算5時間 聴いています。安定して作動しています。

最長で5時間連続通電しましたが、300Bのの820Ω50Wの巻線抵抗が一番熱を出しますが、許容用範囲内です。(真空管除く)

相変わらず、トランス類は、熱が出ない。ケース温度は、外気温と同じ。

〇音質は、前回に比べて、低音が明瞭になり、ボーカルの音域での張り出しが良くなったようです。

やはり全体的に良くなっているようです。

〇 音が段々 落ち着いてきて良くなったようです。各パーツのエージングが進み良くなったようです。

〇 いつも新しい機器を導入した当初の1~2週間は、音質が良いと感じたり、全くダメと感じたりする。

これは体調が影響しているかもしれないが、 今回の300Bアンプもこのような、良い悪いを繰り返して段々良くなったと思う。

〇インプットの250KΩのPECのボリュウームは、ガリが時々出る。

高信頼パーツばかり選んだのですが、このパーツだけは、ボリュウームとしては高価でしたが、想定外に良くないものでした。

メーカー製のアンプでしたら、新品からガリが出ているので、クレーム対象になるでしょう。

交換できますが、配線が密な箇所なので当分このままにしておきます。

〇真空管は、見ての通りWEなどの高価なものは使用していない。

音質にプラスアルファが欲しいので、いつかは本物を入手したいです。

トランス類は、テクトロン(ツゲ電機)製・シャーシは、エヌテクノロジー製です。 どちらもシルバーハンマートーンにしました。

真空管は、RCA6C6/JJ300B/RCA5U4Gです。

裏側には何もありません。 スイッチやターミナル等は、すべて前面に配置しました。

今夏の集中豪雨で被災された皆様にお見舞い申し上げます。

今後も大雨の可能性がございます。十分にご注意下さい。

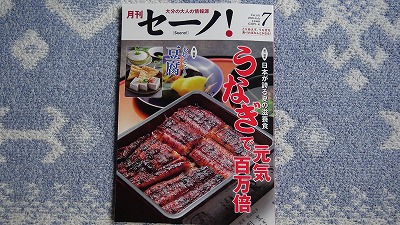

地元情報誌 月刊 セーノ!(大分の大人の情報源)7月号 に掲載されました。

この情報誌は、地元新聞社の発刊で通算161号を数え地元では根強い人気の雑誌です。

その雑誌の ものづくりスケッチ 時を重ねて夢を という表題で掲載していただきました。

ライターは、画家 である 二宮 圭一 氏です。

この誌面の企画がユニークなのは、写真を使用せずに、二宮氏が現場で感じたイメージを水彩画に表現していることです。

二宮氏は、創刊以来 現在通算161回までこのコラムを担当されています。

主に工房で取材されたのですが、味のある水彩画はもとより文章も事実を正確に伝え、現場の描写も巧妙です。

内容は、主にパラゴンレプリカ製作の経緯ついてです。

趣味で自分用のパラゴンレプリカの制作を決意した時期から製作販売している現在までについて記載されています。

コロナ騒動で、大きな影響受けて、更に今回の豪雨災害を見るにつけ言葉がありません。

今後も、日本の何処でも災害が発生する可能性があります。十分ご注意下さい。

パラゴンレプリカの製作で、材料調達でいつも苦労するのは、いくつかありまして、

フロントレッグ用のブラックウォルナット厚板もその一つです。

前フロントレッグの厚さは、約60㎜ありまして、材料の段階で厚さ65㎜必要です。

長さも420㎜必要なので、この様なウォルナット厚板を見つけることが難しいのですのです。

厚さ50㎜までならば、見つけやすいのですが、60㎜超になると殆どないのです。

今回は、幸運にも巨大なブラックウォルナット厚板を入手出来て喜んでいます。

当分の間、ブラックウォルナット厚板の厚板の入手で頭を痛めなくて済みそうです。

あとは木取りを上手くして、歩留まりが高くなるようにカットしようと思います。

製作中のパラゴンレプリカの下に置いてみました。 幅が2枚で2m近くある巨大な平板です。

比較用にフロントレッグを置いてみました。

板厚は、68~80㎜です。私の探している厚い板の基準に合致しました。

300Bシングルアンプが完成してから約2週間経過しました。

毎日エージングが進むように、5時間くらい音出ししています。

全く安定動作しています。トランスやコンデンサーのエージングが進み、 音質も好転しているようです。

以下 2週間目の感じたことや、気付いたことです。

1 全く安定動作している。ハム・ノイズは皆無で不安定要素が無いので安心して聴いていられる。

2 低域のレンジが低い方にシフトした。 全体的に音の重心が低くなったように感じられる。

これまでは、ボーカルの音域が前に張り出してしたが、低域の音圧も強くなったようで、低音が良く聴こえるようになった。

例えば、”イルカのなごり雪”のドラム音は以前は、印象になかったが、昨日聴いた時は、

こんなにドラム音が前に出て大きかったとはと驚いた。

3 PEC の 250KΩの入力ボリュームを使用しているが、時によって微細なガリが聞こえることがある。

少し高価なボリュウームを選んだが、少し残念だ。まだ新しいので特に音質を悪くするほどではない。

今後、当アンプの入力ボリュームを全開にして、外部のアッテネーターで音量を調整する方式にしたい。

4 相変わらずトランス類は、発熱量が非常に少ない。

5時間連続通電で、OPTとCHはほんの少し暖まるが、PTは殆ど発熱していない。

このことから、トランスのエージングはさらに時間がかかりそうだ。

なお、OPT は、約1年前から2A3シングルアンプに繋いで鳴らして いたので、エージングは完了している。

一番発熱量の多いのは、300Bの820Ω(50W)の大きい巻線ホーロー抵抗である。(真空管除く)

昨日は、梅雨時期の晴天で熊本空港から関西・関東方面への飛行機を数か月振りに見ました。

まだ便数が少ないようで見たのはたったの1機のみです。

完成した300Bシングルアンプにインシュレーター(脚)を取り付けて音出し・エージング中です。

気づいた点や思ったことをまとめてみました。

1 音の印象は、華々しい音を予想していたが、それに反して基本的に大人しいものであった。

2 ボーカルは、音が前に出てきて素晴らしい。 低音は、当初締まりがなかったが、エージングが少々進み、

力感や弾む感じが増してきた。

3 トランス類が殆ど発熱していない。特に電源トランスは、 4時間連続通電しても、殆ど温度上昇しない。

コア部の温度は分からないが トランスの能力以下の作動のようです。

熱を持っていないのでエージングに時間がかかるかもしれない。

4 エージングで様子見であるが、思ったよりも音が大人しいので、電源トランスの400V端子に変更するかもしれない。

現在360V端子から整流管5U4Gへ繋いでいるが、それを400Vに変更するのです。

約10%電圧が上がるので、耐圧の高い電解コンデンサーの置き換えをするかもしれない。

4 820Ωの大きい巻線抵抗が一番熱を出している(真空管を除く)。

熱が出ないように容量の大きい抵抗にしたが、発熱は大きい。大きくしてもやはり電熱器そのもの。

5 6C6 は、扱いが難しいと聞いていたが、特に問題なく使用出来ている。この点は予想に反して良かった。

特にノイズもなく正常で安定作動している予備の6C6にも差し変えて性能のバラツキを確認したが、

特に聴感上のバラツキは無かった。 シールドも必要ないようだ。

ただしトップグリッドに接続する白いシールド線に触れると微細なノイズが発生する。

”無線と実験”に掲載されていた 森川忠勇 先生の回路図の通り制作しました。

森川先生は、”オーデイオ専科”でこれと同じ回路のアンプを製造販売していました。

http://www.audiopro.co.jp/pro1_91.html

このアンプは、現在販売していないようですが、オークションで何度か出品されていました。

トランスとシャーシの色をシルバーハンマートーンに統一しました。 また、PTとOPTの高さも揃えてバランスを取りました。

トランス類は、テクトロン トランス(ツゲ電機 名古屋市)です。 私の希望通りのコア素材で巻いてもらいました。

柘植 社長のお話では、シールドが完全なので、取付の方向は任意で良いそうです。

なお、トランスの唸りも皆無です。

PT側からです。電源ケーブルまで、予算が無いのでそのうち良い物を入手する予定です。

コア材が大きく巻線は太いのかもしれませんが殆ど発熱しないPTです。

使用している真空管は、RCA 6C6 ・ JJ 300B ・ RCA 5U4Gです。

いずれもアリゾナ州フェニックスで、セレクトして購入したものです。

JJ300Bは、特にガラスがぶ厚いようです。