月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1358件

今日は、アウターホーンのアッセンブリーを組立ました。

制作したアウターホーンは、丁度 パワーショベルのバケットの形状に類似しています。

アウターホーンは、文字通りホーンの役割とドライバーとツィーターを支持する役割の開口が有ります。

アウターホーンを暫定的に取付てみました。 ドライバーとツィーターを支持する役割の開口の位置は、正確に開けないと

前脚を含めて良いバランスになりません。

使用材料は、19㍉厚マリン米松合板です。

このように見るとパラゴンは、2重構造であることが良くわかります。この上に19㍉厚マリン米松合板の天板がのります。

今日は、低音ホーンのスロート部分を組み立てました。

ホーンの入口ですから、先に行くほど広がる設計です。

パーツが設計図通りにカットされていれば組立は、難しくありません。

右ボックスです。ホーンのスロート部分は絞っています。19㍉厚マリン米松合板を使用しています。

木ネジと接着剤で強固に取付ています。

左右ボックスを横倒ししました。

左右ボックスの底板です。木ネジをランダムに打ち込んでいるように見えますが、設計図で位置が決まっています。

左右ボックスの間に、幅38㍉の空気層が有ります。

底板の縁の拡大写真です。設計が丁寧で、高さ8㍉グルーブロックが下にみえます。

こちらは、パーチクルボード仕様です。同時に組立しています。

順調に組立を行っています。

3台のパラゴンレプリカを同時に製作しています。つまり左右の箱計6個を配置していますので

約50平米の作業場も少し手狭に感じます。

複雑な構造のパラゴンですが、JBL のオリジナルの設計図には、組立順序が記載されていません。

私も、どこから始めるかは、決めていないのですが、この工程を行うと後の工程が出来ないことも多々あるので、それに注意して

組立しています。

底板の上に側板を垂直に設置して、低音ホーンのスロート部分をこれから組み立てようとしてます。同時にフロントのエプロン

部分もパーツを設置しようとしています。バッフル板は、サブ天板を支持している目的で設置していますが、正しい位置では

ありません。

19㍉厚マリン米松合板は、ささくれ易いこと以外は、作業性が非常に良いです。カット面が滑らかで、そのおかげで

接着性が良く強固に組立出来ます。

こちらは、パーチクルボード製です。同じ進捗状況です。

今回で第4製造ロットになります。第4ロットで使用するすべてのパーツを揃えてから組立に入りました。

3台分のパラゴンレプリカのパーツを集めてみました。 大きなパーツである天板・底板・リフレクター板は、別のところに

置いています。前脚や金属部品は、一部未調達です。

組立の1丁目1番地は底板からです。

爪付きTナットに後脚を取り付けてみたところです。

側板を取り付けました。

側板を接着剤と木ネジで取り付けました。やはり組立作業は、カタチとなっていくのでたいへん楽しい作業です。

本日午前中で、すべてのパーツの穿孔作業が終わりました。

パーツの穴開けだけで1週間も費やしました。

来る日も来る日も、ドリルプレスでパーツに穿孔していました。

単調で、退屈な作業でしたが、最後はバッフル板で完了しました。

午後からは、非常に楽しみな組立作業に取り掛かります。

19ミリ厚のマリン米松合板製バッフル板です。爪付きTナットを取り付けて適合するか確かめました。

このように4ヶ所ボルト締めです。 D130改め150-4Cもどきを取り付けてみました。

バッフル開口部分です。 開口部分の角がウレタンエッジに干渉するような事象があると聞いたことがあります。(JBL LE15等の場合)

これは、クロスエッジですのでその心配はありません。

爪付きTナットです。JBL 純正と同じくインチネジを使用しています。

D130改め150-4Cもどきをバッフル板に取り付けたところです。ガスケットを使用してフレームをかさ上げして奥行の

長いコーン紙を使用しています。

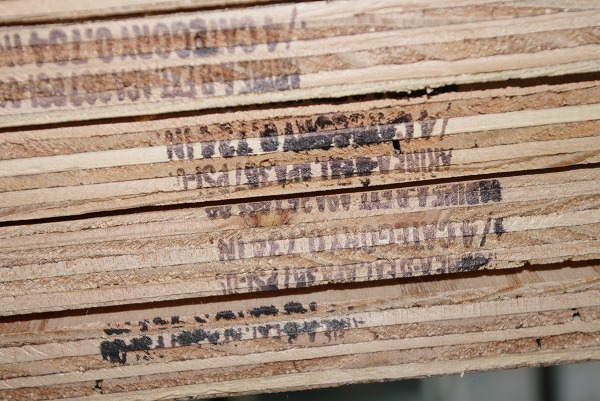

19ミリ厚のマリン米松合板製バッフル板の7層になった断面もご覧ください。

パーチクルボードのバッフル板も同時に製作しています。

製作するのにかなり難関なパーツをカットして、ほぼカット作業は終わりました。

明日からひたすら各種穿孔作業に入ります。

昨日,今日と2日も費やしてカットしたパーツは、スロートアングルパネルです。

このパーツは、パラゴンの中でも、カットが最難関なものです。

ウーハーのホーンロードのほんの入り口のパーツです。

5角形の形状でカットが難しくないように見えますが、すべての辺が傾斜カットなので、

精度を出すのに苦労します。危険スレスレのカットも行うので、キックバック等の少々恐怖も経験しました。

更に難しくしているのは、右用と左用のパーツを対称になるように製作せねばならないことです。

左右6度づつ傾斜カットしています。1台当たり4枚使用します。

075用のC41 アンジェラス ボックスをパラゴンレプリカ制作の合間に作っています。

小さな箱ですので、割合簡単に製作できます。

ただし、フロントバッフルが特殊な形状です。

075を実装した場合と裸で鳴らした場合とは、バッフル板効果で音が異なるのではないかと思います。

ウォルナット突板を裏面を除く5面に貼りました。 フラッシュに反応して写真が暗くなっています。

木目は、側板→天板→側板は連続しています。

まだ、下塗りの段階で、今後アルミレッグを取り付けます。

このアングルでフロントバッフルの形状がよく分かります。

パラゴンレプリカの主なパーツカットは終わりましたが、まだ、穴あけ加工や、少々難しいパーツの加工が残っています。

今日は、裏蓋の接着を行いました。

裏蓋は、12ミリ針葉樹合板+19ミリマリン米松合板(19ミリパーチクルボードの場合もあり)の2枚重ねになります。

ウーハーの音圧が掛かる部分ですから板厚を厚くしています。

3台分の6枚を接着しています。 天井の反力を利用して突っ張り棒でプレスしています。おそらく200~300キロの

圧力が掛かっていると思います。 全面を押さえ切れないので、顎の長いクランプも使用しました。

上の黒い木材はウォルナット材で、前脚用のブロック材です。

㎜

ややオレンジ色にみえるものが、19ミリ厚マリン米松合板です。 2枚は、パーチクルボードです。

以前から、LE8T ボックス(約40リットル)の上に置く 075用のボックスが欲しいと思っていました。

良質な米松合板を入手したので、C41 アンジェラスのレプリカを制作してみました。

パーツを接着剤で組み立てました。ACサンド(通称グッドワンサイド)の6ミリ・12ミリ・15ミリの米松合板と米松材で製作

しています。 接着剤が付いていてキレイではありません。今後突板を貼り仕上げいたします。突板を貼ると見違えるように

なります。

接合部分は、すべて溝切して確り組み立てています。 材料のACサンド米松合板は、表面A級、裏面C級で 五層です。

6ミリ厚のACサンド米松合板は、裏蓋に使用します。

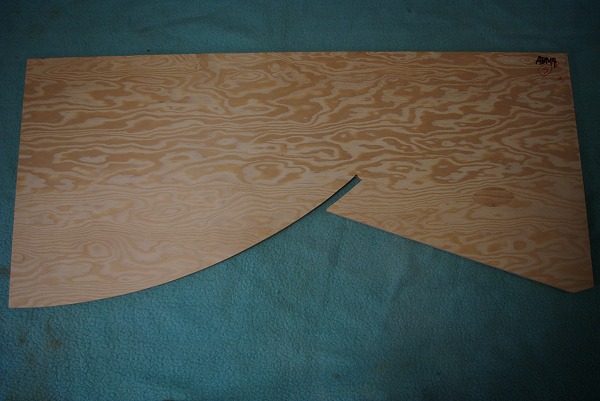

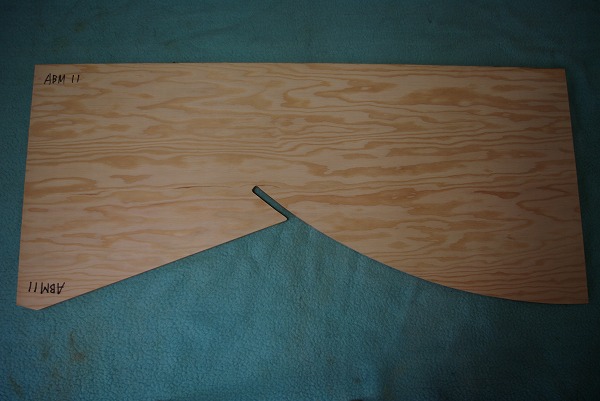

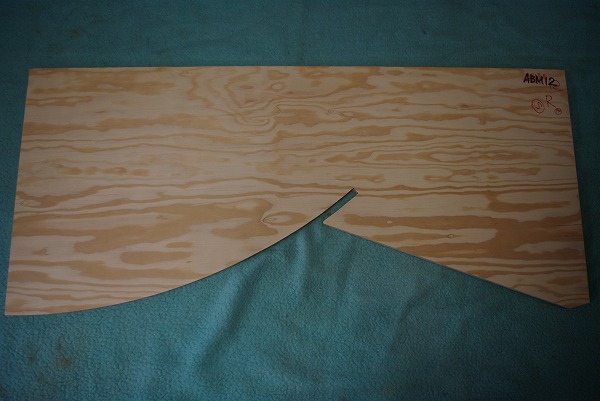

パラゴンレプリカの制作で天板は特にセレクトしました。

20数枚のマリン米松合板から、補修が少ないもの、傷が少ないもの、表面のべニアが厚いもの等の基準で選びました。

そのまま塗装して家具でも十分使用できる品質です。

残念ながら突板で隠れますので、どれくらい優れた品質のマリン米松合板を使用したかの証拠として、

天板の木目の写真 をすべて撮影しました。 7台分の天板です。米松合板独特な美しい木目が出ています。

全く補修痕がないものが多く、たとえ補修痕があったとしても1箇所か2箇所までです。

使用している米松べニアは、ピーラー(米松の大径木)に刃を入れて桂剥きにしたもので、継ぎ目がありません。

左の天板、右の天板の順です。 左右の天板は、同じ合板からカットしていますので、木目の傾向が同じです。

ABM8の天板は、木目が小さめで目が詰まっています。

ABM9の天板

ABM10の天板

ABM11の天板

ABM12の天板

ABM13の天板

ABM14の天板

冊子のカタログの発行は、2015年4月を最後に行っていません。

2015年からパーツ点数は更に増加して、既に500~600種類になっているのではないかと思っています。

扱ったパーツはすべて撮影して、サイズ・重さなど実測して詳細図をデータ化しています。

今後の方針として、冊子カタログを廃止して、すべてのパーツをネットページ で表示して販売いたします。

順次商品点数を増やしています。

まずダンパーから商品点数を増やしています。

暑いなか、パーツカットは続いています。

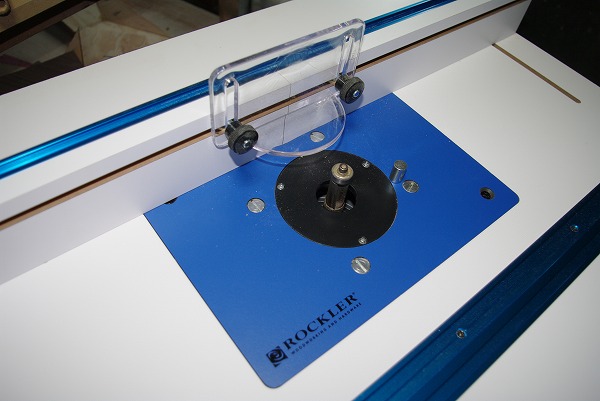

JBL オリジナル図面で指定されている、やや特殊な接合方法で必要なロックマイタービット使用いたしました。

大きいルータービット で、騒音がかなり大きいですが、予定通りにカットいたしました。

マリン米松合板は、パーチクルボードよりも、繊維質が多いため、刃の抵抗が有りましたが、思うようにカット出来て満足です。

新しいルーターとルーターテーブルのおかげです。

マリン米松合板をシャープにカットしています。

その他のパーツです。 パーツカットの精度は高く、殆ど同じ寸法です。

小型の手にもって使用するパームルーターも先日アメリカで購入しました。 以前は、1馬力のボッシュのルーターでしたが、

力不足を感じ、この1.25馬力のデウォルトトリマーにアップグレードしました。 先端の刃物が同じものでも、明らかにカットが

シャープに出来ます。

このように、ササクレが出やすい米松合板もキレイにカットできます。

米松合板の加工用に新たにルーター テーブル 導入しました。

今年の1月末にアメリカで購入したものです。

ルーターテーブルトップとルーターを購入しました。

下のフレームと棚を自作しました。

気持ちよく米松合板をカット出来ればと思っています。

ルーターを手に持って作業するのと、ルーターテーブルで作業することは、基本的に同じなのです。

しかし3.25馬力で約8キロの高速回転するルーターを手に持って安全に正確な作業することは難しい

ので、テーブルに固定して作業するのです。

テーブルトップは、MDF製です。 キャスターを取り付けて移動は容易にしました。 ルーターは、3.25馬力のもので、

ルーターテーブル専用の機種です。

以前は自作のルーターテーブルを使用していましたが、これはかなり使い易いようです。

ロックラー社製です。 木工業界では有名な会社です。

テーブル裏側です。

バッフル板のウーハー用開口を切り取りました。

予備用バッフル板も含めて多めに、カットしました。 約34センチ口径の開口ですから、切り取った材料も相当な量になります。

19ミリ厚の米松合板とパーチクルボードが混在していますが、米松合板製とパーチクルボード製のパラゴンレプリカを制作

予定しているためです。

一見同じ様に見えますが、左右で形状が異なります。

こちらは、右ボックス用のバッフル板です。一見して強度が弱そうに見えますが、ボックスに組み込む際に上下左右の他のパーツと

確り接着して強度が万全になります。

毎日暑いですが、工房の中は、鋸での切断から出る埃も加わって更に過酷な状況です。

直射日光が当たらないので良いのですが、8~9月中の暑さの作業はやはりたいへんな労働です。

一日中、テーブルソーでパーツカットしています。

歩留まりを考慮して大きいパーツから順にカットしています。

カットした パラゴンレプリカのパーツです。 材質は、19ミリ厚 船舶用 米松合板、19ミリ厚パーチクルボード、ハードボード、 国産ラーチ合板等です。 今回は、主要材料として米松合板を使用したレプリカ2種とパーチクルボードを使用したレプリカ1種の計3種類のレプリカを製作する計画です。そのため同じパーツでも米松合板とパーチクルボードが混在しているのです。

奥に立てているパーツは、リフレクター板のものです。これから曲げます。 大きさは、180㎝X75㎝です。 仕上がりは3枚重ねで厚さ約10ミリになります。 手前は幅の狭いパーツが、リフレクター板に上部に取り付けるものです。これも同様に曲げます。

こちらは、左右のボックスの壁を一部構成するインナーホーンのパーツです。 こちらも曲げます。大きさは、165㎝X61㎝です。 仕上がりは4枚重ねで厚さ約13ミリになります。

米松合板が入荷して、早くも10日経過しました。

大判(122㎝X244㎝)では、作業性が悪いので約半分(122㎝X122㎝)にカットしてパーツカットしています。

122㎝X122㎝にしてもそれでもまだ大きいので、テーブルソーでカットするには苦労します。

中央の青い柱の左に立てている板は、側板(外側)です。 右側に重ねているパーツは上から側板(センター)、裏蓋、バッフル板

です。 米松合板と、パーチクルボードが混在しています。 バッフル板は、ウーハー用の開口開けなどの工程が残っています。

米松合板をクロスカット(横切り)したところです。 希少な米松合板を使用しますので、シャープな鋸でカットしています。

なるべくササクレないように注意を払って作業しています。

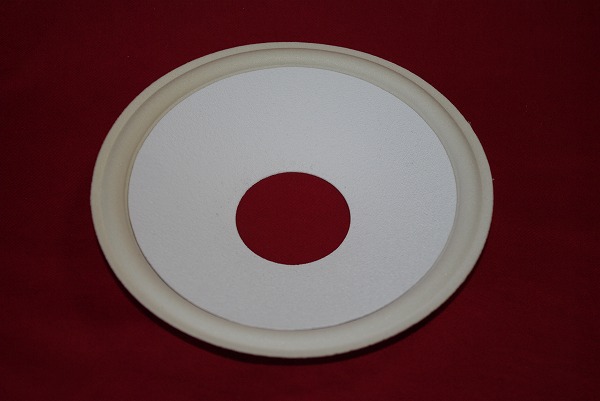

JBL LE8T用 ホワイトウレタンエッジを来週から販売開始いたします。

このホワイトエッジは、JBL のランサロイとは、異なりウレタン製です。

販売前に3か月間、当社のJBL 2115に取り付けて試聴を繰り返しました。

特に問題が無かったので、販売を開始いたします。

音質は、通常のウレタンエッジと差がありません。

柔らかいウレタン製ですので、短期間のエージングで お手持ちのLE8T等になじむと思います。

新製品 の型番は、SF JBL WHITE LE8 です。

ホワイトコーンにホワイトエッジの組合せも販売いたします。サイズ等のスペックは、従来のウレタンエッジと変わりがありません。

JBL 2115に取り付けて、試聴いたしました。ボリュウムを上げて大音量で試聴も行いました。約3か月間試聴いたしましたが、

特に破綻などありませんでした。

ホワイトウレタンエッジの質感は、ソフトで弾力が有ります。

米松合板が入荷して約1週間経過しました。

その間にパラゴンレプリカのパーツ用に米松合板をカットしました。

初めて本格的に使用した材料なのでそのインプレッションを述べてみます。

1 合板の等級(グレード)のバラツキについて

今回入手した19ミリ厚マリン(船舶用)合板について品質のバラツキが有りました。

同じ規格のグレードの合板ですから、品質は均一と思われますが、優秀~可まで、一括りの中には有ります。

3段階で分けると優が20% 良(普通)が60% 可(少し劣る)が20% くらいではないでしょうか。

優は、表面の殆ど補修痕が無く美しい木目が出ているものです。

良は、節の補修痕はありますが、隙間や割れが殆ど無いものです。

可は、良に比べ隙間や割れが少々有りますが、実用上問題ないもの。

写真は、特に天板用にセレクトした優の合板です。補修の痕が見当たりません。

残念ながら、この木目は、ウォルナット突板を貼るので隠れます。

2 米松合板はデリケートな材料です。ササクレし易い材料です。

パーチクルボードでパラゴンレプリカを制作してきましたが、米松合板は、特にデリケートな材料です。

表面が柔らかいので キズが付きやすく、端はササクレが出やすいのです。

パーチクルボードを手荒に扱ったわけではありませんが、米松合板を同じように扱うと、残念な仕上がりになると思います。

鋸の歯が、ササクレを起こさないように、カットしなければなりません。

3 米松合板は、軽く粘り(ばね)を感じる素材です。

パーチクルボードは、重く、しなやかさに欠ける素材です。

つまりパーチクルボードは、しなやかに曲がるとは言い難い、ガッチリとした材料です。

それに対して米松合板は、軽く、曲がり易いが、粘りがあり、復元力があるようです。

全く違う二つの材料ですが、パラゴンレプリカの箱になったとき、音質に大きな差が出ると思います。

4 19ミリ厚マリン(船舶用)合板の中層は、米松べニア(薄板)です。

19ミリ厚マリン(船舶用)合板は、7層の米松べニア(薄板)の木目を直交させて貼り合わせつくられています。

各薄板のグレードは、B級以上です。

従って、米松は節穴が割合多い素材ですが、B級以上の薄板を使用しているので、合板自体がソリッドに仕上がっています。

このように7層の薄板で作られています。

酷暑の中、遅れて入荷した米松合板(19ミリ厚)24枚を粗カットしました。

熱中症になることが心配でしたが、工程上、この作業は一度に行いました。

非常に高価な米松合板を一度に大量にカットすることはめったにないことです。

9台分のパラゴンレプリカの材料カットです。244㎝X122㎝の大判から約半分に粗カットして、工房に入庫しました。

ただ半分にカットしているのではなく、材料無駄を極力排除した板取を考慮した上のカットです。

同時に天板・側板・底板など、見える箇所の材料は、無節や補修無しの合板をセレクトしました。

今回の19ミリ厚米松合板は、船舶用で最高のものです。

素材の米松は、天然のものですから、完璧な品質のものは無く、良いものや少し悪いものなどばらつきが多少有ります。

そこで、適材適所を1枚1枚考慮してカットしたのです。

約122㎝X122㎝の合板が48枚有ります。次にこの半分にカットです。約122㎝X122㎝の大きさでは、テーブルソーでカットするには

大きいので更に小さくカットします。

既にカット済みのパーチクルボードも合流させて同じ形状のパーツを製作します。

19ミリ厚パーチクルボードの244㎝X122㎝の大判の重量は、約40キロですが、

19ミリ厚米松合板は、約30キロです。従って米松合板の方がかなり扱い易いです。

そうなんですが、表面裏面ともに美しい木目が出ていますので、慎重に丁寧に扱っています。

表面がA級、裏面がB級の米松べニア(薄板)を使用しています。A・B級のべニアは全体的に、補修のあとが数か所

有りますが、節はありません。奥に節の目立つC級べニアが見えますが、その差は一目瞭然です。

天板用合板です。参考として左にパーチクルボードを置いています。この合板はパッチ(補修箇所)や節穴は、皆無です。

天板用米松合板の拡大写真です。この上に突板を貼りますので、完成品は、この美しい木目は隠れてしまいます。

完成品で米松の木目がハッキリ見える箇所は、底板のみになります。Sマークは、セレクト、P0は、パッチ(補修)ゼロを意味

します。