月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1359件

C30 JBL ハーツフィールド(初期型)のひな型を手元に置いてじっくりと確認したところ、13ミリ厚の米松合板が多用されています。

19ミリ厚の米松合板が、多用されているとばかり思っていましたが、そうではなかったです。

パラゴンと同様に箱鳴きや胴鳴きを加味して制作されているようです。

因みに、タンノイ オートグラフも あの巨体に比較して薄い12m厚ラワン合板が使用されていました。

レプリカを忠実に再現するうえで13ミリ米松合板を 使用しなければいけませんが、調達は難しいです。

バッフル板は、19ミリ厚、外皮と底板は13ミリ厚です。

手元にハーツフィールド(初期型)の ひな型があるとしてもすぐレプリカを制作できるということではありません。

まず、各パーツの図面が必要です。

フロントロードホーンの構造はひな型を見ればわかるのですが、各パーツのサイズや接合部の角度が分かりません。

ひな型を分解すれば、各パーツのサイズや角度が分かるかもしれませんが、接着で強固に接合していますので分解は難しいです。

やはり、3DのCADで図面化するしかないという結論に達しました。

これからは、CADの勉強です。

使用していない D130(改造して150-4C化したもの)を取り付けてみました。やはりハーツフィールド(初期型)は、

150-4Cを搭載できるように設計されています。ピッタリ嵌ります。TDA1601やK145は、口径40㎝で、その上奥行があるので

全く搭載できませんでした。 奥行の長い2220系も搭載できません。搭載できるか否かは、正常に蓋ができるかどうかということです。

それを考えるとやはりこの初期型ボックスは、150-4Cのための専用ボックスということになります。

因みにフロントロードホーンの長さは、約152センチでした。パラゴンは、約165センチでした。

昨日入手した ハーツフィールド(初期型)ひな型について、国内では、ほとんど入手出来ない 米松合板で制作されていたので、

不思議に思い、前オーナーにその経緯を聞いてみました。

まず、アメリカの木工家が、オリジナルを忠実に再現したことが判明しました。

このハーツフィールド初期型の場合、1953年頃のモノラルの時代のもので、2本ではなく単品で販売されていた。

その後、1960年頃には、ステレオ化になったために、同じものが左右2本必要になりました。

しかし、その時期にはハーツフィールドは、外観は同じでも内部は全く異なる後期型モデルになっていました。

同じものを入手できないので、オリジナルを忠実にコピーしたらしいのです。

つまりこのひな形は、ステレオ化時期に足りない片方のチャンネル用補う目的で制作されたもので、実際に音楽を聴いていたようです。

日本のバイヤーは、同じ仕様のものを2本揃えてステレオとして販売したいので、単品でも数多く調達して日本に輸入したようです。

それがこの1台のようです。

その後販売用ではなく、コピー制作用のひな型として建具屋に保管され、必要なパーツは外れされて紛失し、内部構造を見るために切り

取られたりしたようです。

最終的に私が、それを引き取ったということが顛末です。

#H5039 ホーン+ TDA 4001ダミーを載せてみました。 TAD4001は375よりも奥行が長いので、後ろに少し出ます。

レプリカですが、精巧にウォルナット突板は貼られています。

節一つもない良質な米松合板が使われています。

このように良質な米松合板はアメリカ国内でも入手が難しいのです。

今年一番欲しかったものを遂に入手いたしました。

それは、 JBL ハーツフィールド(初期型)のひな型です。

ハーツフィールドには、初期型と後期型がありレプリカ制作を希望しているのは、初期型です。

初期型は、裏側がバラックのような少し残念な外観ですが、内部のホーンロードの設計は、天才のひらめきを感じる素晴らしいものです。

後期型は、設計図はかつてJBLがメトロゴン・パラゴンと同じく販売 していましたし、現在でも入手可能です。

しかし初期型は、設計図など存在せず、オリジナルを入手して、分解してコピーするしか再現できないのです。

これは、以前に職人さんがオリジナルをコピーして組み立てたものです。

日本にこのような珍品があることが驚きですね。

天板・側板・サランネット・底板・ホーン仕切り板等が欠落しています。

後期型の設計図と比較したところ共通のパーツもあるので、欠落パーツの正確な再現も可能です。

また、このスピーカーは、米松合板で出来ていますが、現在国内でも、アメリカでも設計に合致する品質の良い合板を入手することは難しいです。

アメリカでも、莫大な量の米松合板が流通していますが、希望する厚さの合板は、ほとんど製造されていません。これがネックですね。

上面がぽっかり開いていますが、内部構造を見るために蓋を外したところです。

前面もぽっかり開いていますが、職人さんが、内部構造を見るために切り取ったとのことです。このホーンロードの設計は、

正に天才的だと思います。よくぞここまでコンパクトにホーンを詰め込んだものだと感心する設計です。

W字形状の後期型と比較してこちらの方が、設計のすばらしさを感じます。

ウーハーのバッフル部分です。JBL 150-4Cを斜め下向きに取り付けます。音の出口は、25㎝X20㎝位で小さいです。

音の入口は、かなり狭いです。握り拳が二つ入るくらいです。入口を小さく絞ったホーンロードであることが分かります。

内部の艶消し黒塗装が終わりました。 大きいボックスですので、塗料も沢山使用します。

艶消し黒で塗装している箇所は、突板の部分と比べて外観上重要ではないと思われますが、アウターホーンの内側は、

正面から見える箇所ですから丁寧に塗装しています。オリジナルも丁寧に塗装が施されています。

艶消し黒 塗装始めました。

本日は、金属部品、 ツィーターハウジング、 裏蓋、リアーレッグ等です。

細かい点まで塗布するには、スプレーが良いです。

塗布する面が多いので数日かかります。

外注先から入荷した、H5038レプリカホーンの加工を行いました。

鋳造されたホーンは、正面(音の出口部分)が、凸凹していますので、ヤスリをかけて平面にします。

また、ドライバー用取付ボルト用のネジ穴等を開けます。

外注先で鋳造したリアーレッグにアジャスタブルボルトを取り付けました。

高さを0ミリ~75ミリまで調整できます。

外注先から、ホーンとリアーレッグ(後脚)の鋳造品が仕上がってきました。これから、ネジ穴を空けたり、研磨して仕上げます。

3台分 12個のリアーレッグです。右の金色レッグ2本は、手持ちのサンプルです。

このようにセンターにネジ穴を開けます。

確りとした堅牢な後脚4本で巨大なパラゴンを支えます。

ご覧のように、肉厚は、2.5ミリです。 薄い思うかもしれませんが、かなり肉厚で、堅牢です。

ネジの部分には、補強が施されています。

新規制作のホーン3台分6個です。

フロントレッグの 上部を削って、下部の上に載せてみました。

上と下の間に高さ10ミリほどの黒リングが入るのですが、上下のつながりが良くなるように削っています。

フロントレッグ6本を削っています。

スポークシェイブや、鉋で削るのですが 1日中作業しているので、手に水膨れができて痛いです。

しかし、美しい形状の脚になるので、作業は楽しいです。

見本となるJBLオリジナルレッグは、重さが790グラムに対して、このブラックウォルナット材のレッグは、平均で1200グラム以上です。

従って材質が高密度で硬く締まっている良材です。

塗装中のリフレクター板の前に並べてみました。 真ん中のレッグは、オリジナルです。 細部をオリジナルで

確認しな削ります。

先日、ウォルナット突板に着色したので、塗装仕上げの第一歩として、下塗りを行いました。

何回か、重ね塗りを行います。その作業で塗料が乾かせている間に、前足の削りも並行して行っています。

塗料を塗ると突板の良い色が出てきました。

今日は、暑かったのですが、大陸から乾いた風が吹いていたので塗装日和でした。

そこで、ウォルナット突板にステイン塗りました。

ニス等を塗っていないので、表面はザラザラです。 今後、下塗り、上塗り、研磨を施すと色合いが変化し、深みのある

良い色合いになります。

左右ボックス、リフレクター板にウォルナットの突板貼りました。

天板に貼ったところです。

木目の連続性が大事です。

木目が左右対称になるように貼ります。

このように細かいところにも、丁寧に貼っています。

リフレクタ-板の上の部分です。

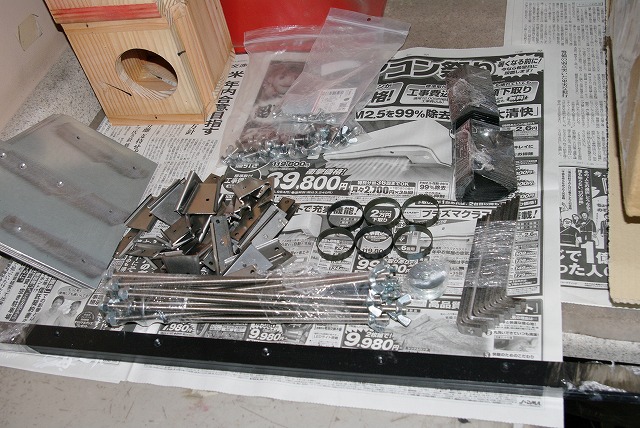

ボックスの制作と並行して、各種パーツの調達を行っています。

ボックス制作の難度よりもパーツの調達の方が難しいくらいです。

特にパラゴン用金属部品は、特殊で、一般の市販品は使えません。

どれも特注品ばかりだからです。価格もオーダーメードのため高くなりがちです。

ウォルナットの突板です。 これは、リフレクター板用です。 木目が左右対称になるようにカットします。122X244の大判です。

これから、天板と側板に突板を貼ります。大きく外観が変わります。

調達した3台分の金属パーツです。写っていませんが、これ以外にホーンとリアーレッグがあります。

約2週間前に、完成品を関東のお客様に出荷しました。

その時から既に組立していたのですが、意外と進捗が良くてウォルナットの突板を貼り始めました。

前足用のウォルナット材、ホーン、リアーレッグもすでに調達済みです。

組立や突板貼りを手早く済ませ、塗装等の仕上げに余裕をもって作業したいものです。

昨年、11月に導入した ソニ― ハードディスクプレイヤーの操作が楽になりました。

新しいタブレットによるリモートコントロールが可能になったのです。

もっと早い時期に、取り入れればよかったと少し後悔しました。

オンオフや選曲の操作が隣部屋でも可能です。

第三製造ロットは、進んで天板の取り付けまで完了しました。

残る組立作業は、前面の湾曲パネル取付、低音ホーン開口周りのパネル取付、

ウーハーボックスのパーツ取付を残すのみになりました。

ゆりかごのような形状のアウターホーンを制作しています。

型に入れて曲げた合板を上下の板に取り付けて制作します。

簡単な形状ですがとても手のかかる作業です。

インナーホーンの中頃にあるウイング状の補強材です。あとの工程で手前に湾曲した壁を取り付けホーンロード

を形成します。

低音ホーンの入り口近くです。巧妙に大小パーツを組み合わせて、入り口は狭く出口は広くしてホーンロードを形成

しています。

第3製造ロット分(通算7~9台目) 制作中です。

未確認ですが、恐らく私が 国内で一番多くパラゴンレプリカを制作したと思っています。

サイズなどは、図面を見ないと覚えていませんが、細部まで知る尽くしていますので 是非ご用命ください。

ツーバイフォー住宅と同じでプラットホームを作って壁を立てていきます。

これは、ロングリーチクランプです。約30センチ奥まで届いて締め付けできます。

白い部分は、糊が乾いていないのですが、ピッタリ接合しているので加工精度は良いと思います。

右箱の中央連結部分です。2種類の形状の違いグルーブロックを設計図通りに付けています。

底板と前面エプロンはインターロックでガッチリ接合しています。

何かここだけ見ると中途半端な様子ですがこれで問題ないのです。