月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1361件

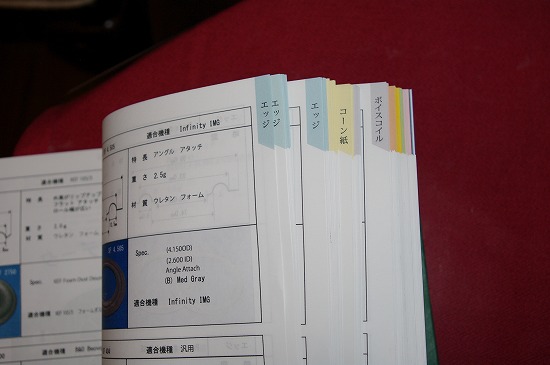

念願の2015年版の新カタログが完成しました。

新商品が増えましたので、前回2013年版カタログより厚くなりました。

カタログと申しましたが、名称は「スピーカー パーツブック」にしました。

有料ですが、技術資料としても有益ですので、興味のある方は、お問い合わせ下さい。

名称は、「スピーカー パーツブック」としました。

エッジ・コーン紙・ボイスコイル等の各パーツにインデックスを取り付け、カラーで色分けもいたしました。

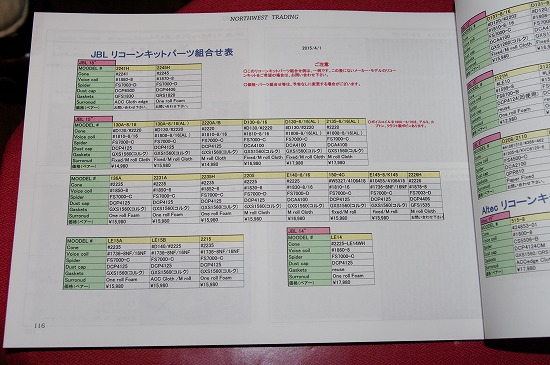

リコーンキット組見合わせ表は、主なJBLとアルテックのスピーカーの必要なパーツを記載しています。

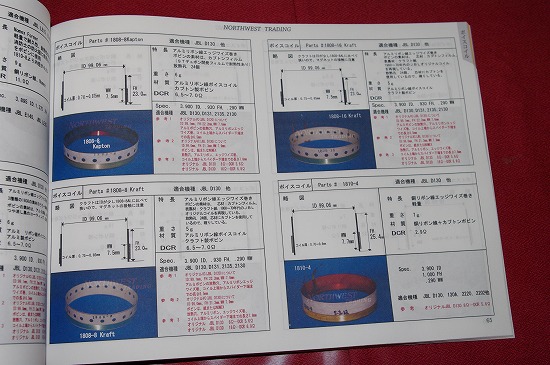

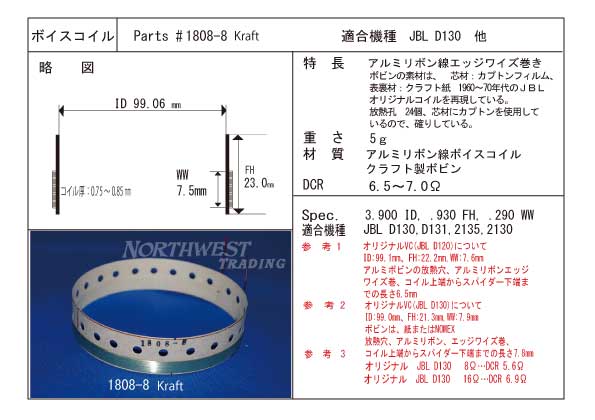

各アルミボイスコイルの説明のページです。

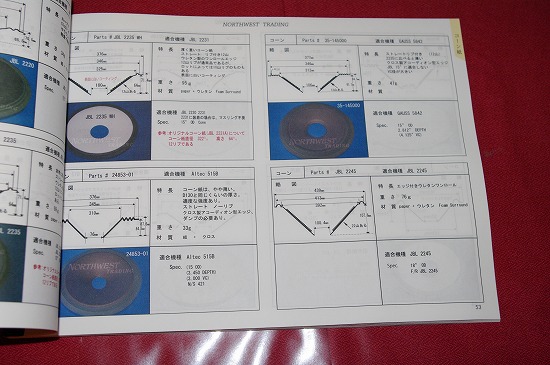

コーン紙の説明ページです。

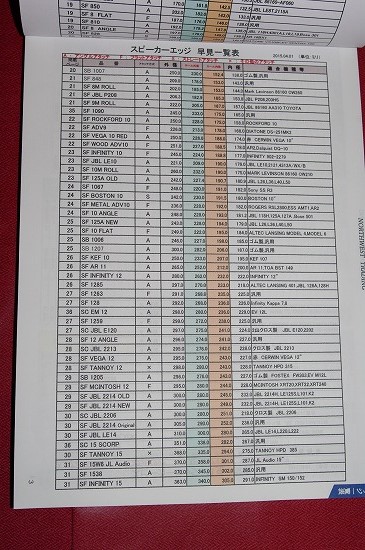

2~4ページのスピーカーエッジ 早見一覧表です。

JBL D130 用 アルミボイスコイル #1808-8 KRAFT をお薦めいたします。

JBLオリジナルと同様の材料で製造されたボイスコイル#1808-8クラフトです。

クラフトとは、クラフト紙のことでボビンの主な素材です。

紙製のボビンで剛性は確保されるのかという疑問を持たれるかもしれませんが、芯にカプトン(デュポン社製造の素材)を使用して

いますので大丈夫です。

アルミボイスコイルは、軽量のため、D130等のフルレンジに使用されています。低いレンジに伸びているとは言えませんが、非常に

反応の良い音質で、多くのお客様に好評です。

まず初めに、オリジナルに敬意を払いまして、パーツ#21057のJBL D130のオリジナルコーンアセンブリーです。

コイルの巻き方など見ると非常に精緻な仕事をして製造しているのが

良くわかります。紙の色から経年変化を感じますが、いかにも良い音が出そうなオーラを感じます。

当社販売のJBLD130用 ボイスコイル#1808-8 KRAFT です。オリジナルとコイル巻幅、ボビン高さ、直径

等のサイズはほぼ同じです。

もちろん、アルミリボン線のエッジワイズ巻です。

最後に#1808-8 クラフトの詳細データです。

DD55 エベレストを私と同じように自作して再現している方の ブログを発見して、これまで全く知らなかったトリビアがありましたのでレポートいたします。

① 中音ホーンは、オリジナルの方が少々サイズが小さい。

実は、私のエベレストレプリカは、オリジナルよりも高さ、横幅ともに約40㍉大きいです。パラゴンやメトロゴンと異なりエベレストには、市販の設計図は存在しません。従って写真と現物のホーンやウーハーの大きさを参考に製図しました。私の持っているホーンはPA用のJBL4660から取り外したものです。それをオリジナルと比較したところ、縦、横とも15㍉位大きかったです。このことは、前述のフランス人マニアが解説していました。私は、ホーンの形状が同じため、自分の持っている大きいホーンで製作したので、やや大きいエベレストになってしまったのです。まさか、持っているホーンがオリジナルよりも大きいなんて夢にも思いませんでした。オリジナルホーンを写真で確認しましたが、やはりよく見ると外周部分が削れれていて少し小さいようでした。

この2346ホーンは、JBL4660から取り外したものですが、オリジナルと比較したところ、一回り大きいのです。

② ウーハーボックスについての新しい発見

私は、以前から自信を持ってウーハーボックスは、下の棚に載って いる強固な箱と説明してきましたし、その通り製作しました。しかし、前述のマニア様の説明によりますと、ハカマの部分もウーハーボックスとして使用する事が判明しました。これも晴天霹靂と申しましょうか、「ええ!!ほんまでっか」とおもわず口走りました。 ボックスの剛性を考えると、思いつかないデザインです。本当に ビックリいたしました。

床から約12㌢の高さにある棚にウーハーボックスに載せる形状で製作しましたが、オリジナルは、ハカマ部分もウーハーボックスとして容積を稼いでいるようです。私の場合は、奥行を伸ばして容積を確保しました。

仕事の暇を見つけては、DD55000 エベレスト レプリカをいじっています。

まず、とりあえず完成です。外装仕上げは、現在のところ予定がありませんが、いつかバッチリと仕上げします。

ウーハーにJBL K145を取り付けて試聴したところ、残念ながら全く深みのある低音が出てきませんでした。

これは、K145の能率が以外に低いことが原因でした。

中音ホーン・ツィータ―(約105db)と K145(約98db)の能率差があるため高音に低音が埋没していました。

そこで手元にあったアレンブラッドレーの抵抗で固定アッテネーターを製作し中音ホーン・ツィータ―の音量を絞ってみました。

これでぐんと低音は力強くなりましたが、まだ中音ホーンとつながりがよくありません。

各ユニットの音質は、ポテンシャルがあるのですが、スピーカー総合的な状況は一進一退でこのような巨大なシステムは本当に

難しいことがはっきりわかったこの頃です。 まだ改良すべき箇所が多いので、試聴レポートは、後日にします。

DD55 エベレストは、2段構造です。上が中音ホーンボックス+下がウーハーボックス でありシンプルな構造です。

中音ホーンボックス部分は、約200リットルの容積があります。ウーハーのバスレフとしては使用していません。

ただの箱であり、厚い板を使用し補強を入れていますが、ウーハーが響くと当然のことのように鳴きます。また、

ホーン自体もデッドニングされていますが、特にスロート部分は、よく鳴いています。これも課題です。

ウーハーボックス部分で約200リットルの容積です。K145とこのボックスの低音は、明らかに130系と比べて低い方が伸びていますが、能率は、低めです。良く響く低音ですが、130系の方が端切れが良いと思います。

内部の中音ホーンの取付部です。10本の木ネジで本体に取り付けています。

裏側です。スッキリしていますが、良く鳴く部分です。上下とも横85㎝縦60㎝の広さであり補強を入れていますが、

K145から生じる振動を完全に抑えることは不可能です。

28㎜厚の米松合板と米松材で補強していますが、使用しているパーツが大きいので鳴きを押さえるのに一苦労です。

2015年版 フルライン パーツブック(カタログ) 印刷中で近日中に発行いたします。

毎年新製品を多く取り扱いますので、1年に一度カタログを発行すべきですが、

業務に追われなんと約2年ぶりに新カタログを発行できる運びとなりました。

ビンテージスピーカーパーツのカタログは珍しいと思います。

今回より名前を一新し、「パーツブック」として発行いたします。

商品データのページ検索をよりしやすいように、今回より各パーツごとにインデックスも追加致しました。

約400アイテムの全てに特長、サイズ、重さ、材質、適合機種その他を記載したものは、業界でも少ないと思っています。

パーツの購入用としてのカタログに留まらず、サイズなどのデータを活用して技術資料としても利用可能です。

前述のとおり400種類のパーツを掲載していますので、選択肢も広がります。

有償になりますが、ご希望のかたは、ご連絡下さい。

最近に限らず以前からフェンダー等の古いギターアンプの修理部品(スピーカーパーツ)をお客様のご要望で取り寄せています。

当社は、どちらかと言えばアメリカのヴィンテージスピーカーが得意分野ですのでフェンダー系のパーツが入手可能なのです。

以下は、これまでに取り扱ったフェンダーギターアンプ等のパーツの一部です。

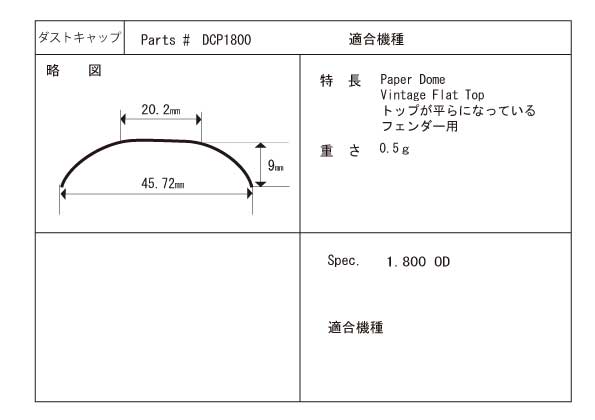

フェンダーのスピーカーのダストキャップは、頂部がフラットになっています。面白い形状です。

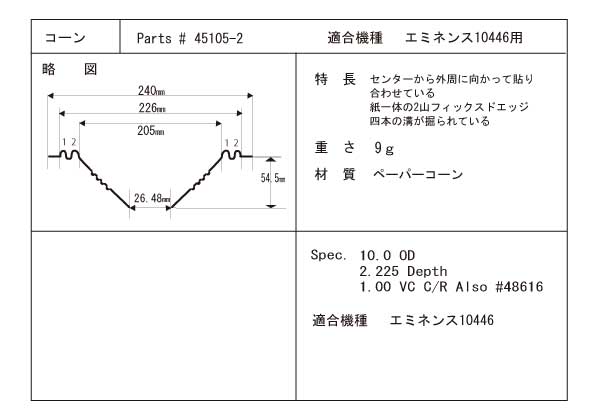

コーン紙は、時代が古いのでフィックスドエッジが主流です。機種によっては、コーンの中心から外側に向けて貼り付けてあるものがあり、ずいぶんラフな製作だと思いました。

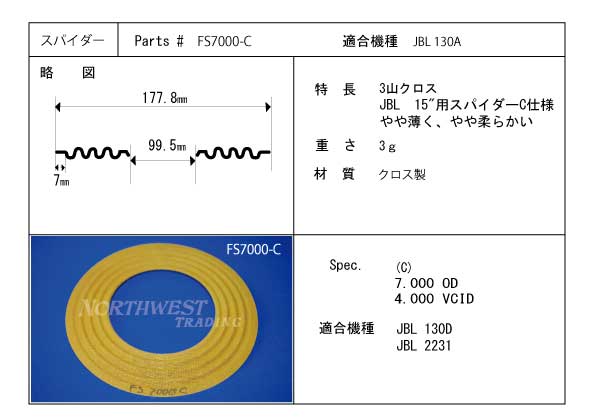

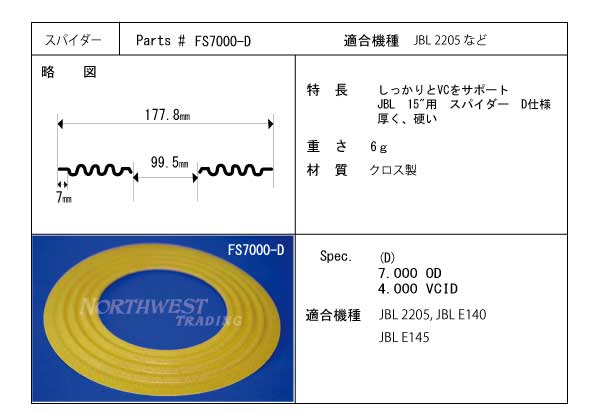

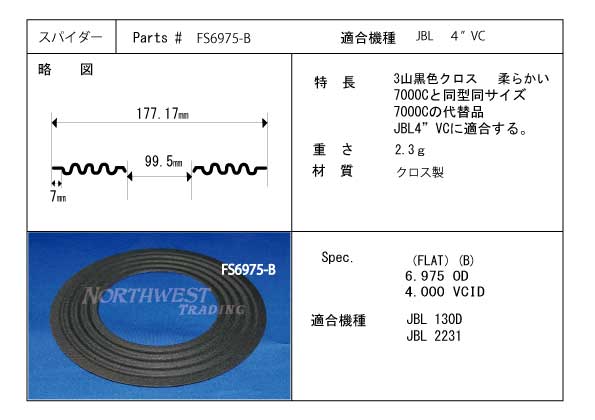

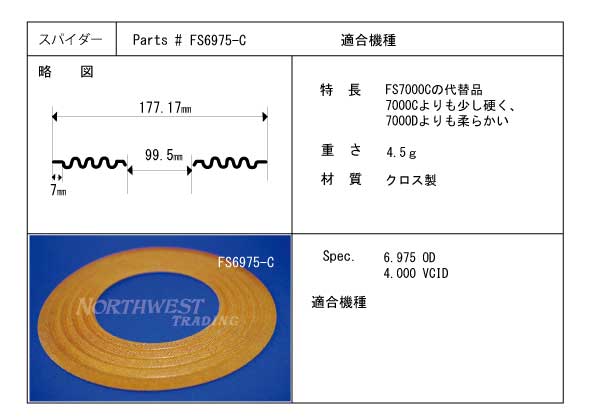

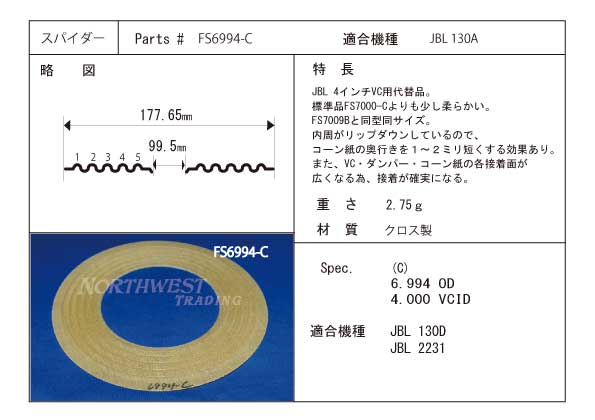

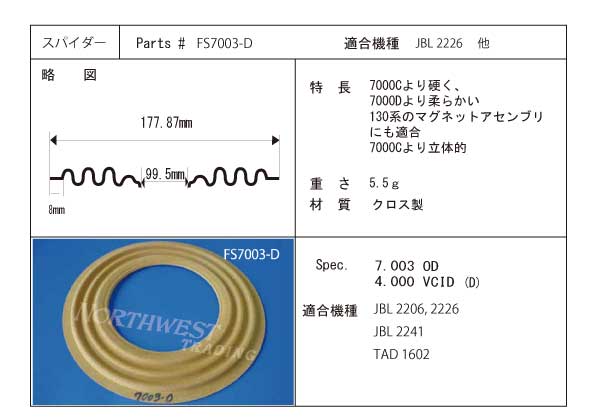

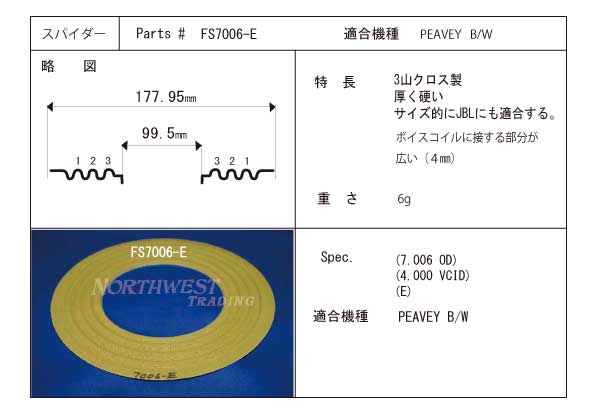

当社では、JBL 4インチ ボイスコイル用 ダンパー(スパイダー)各種販売しています。

JBL用のダンパーは、サイズがほぼ同じですので互換性があります。

リコーンキットをお買い上げの場合ご希望のダンパーに変更できますので、ご連絡下さい。

たとえば、柔らかいダンパーを付けて更にエフゼロ(最低共振周波数)を下げたい等に対応できます。

FS7000Cは、標準品です。殆どのキットで使用されているものです。硬さは、中庸です。

FS 7000Dは、かなり硬いです。楽器用やPA用ウーハーに使用されます。

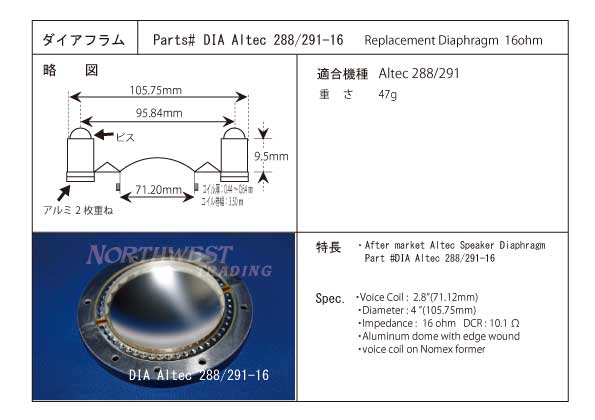

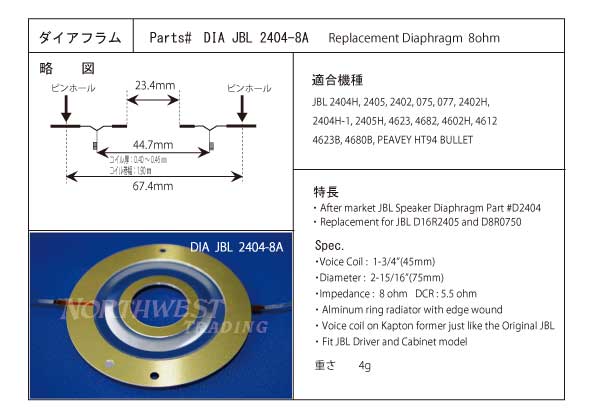

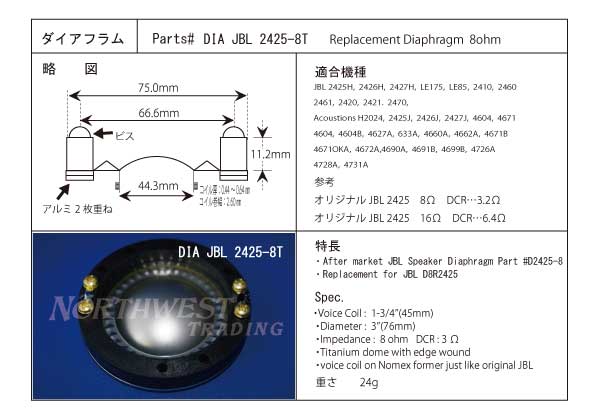

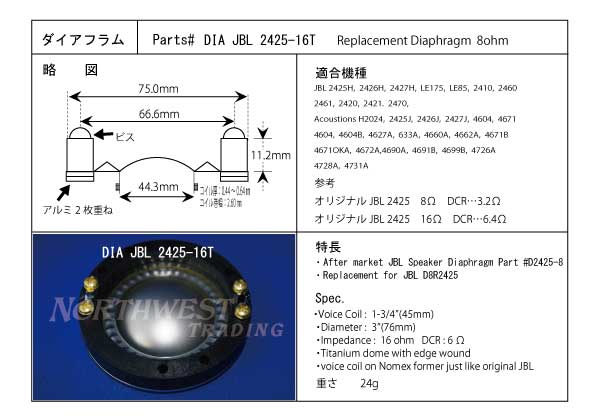

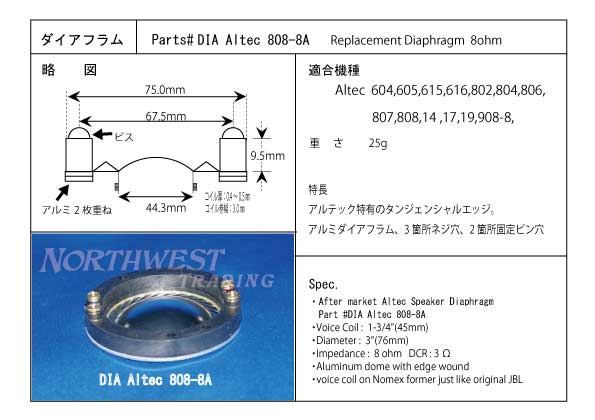

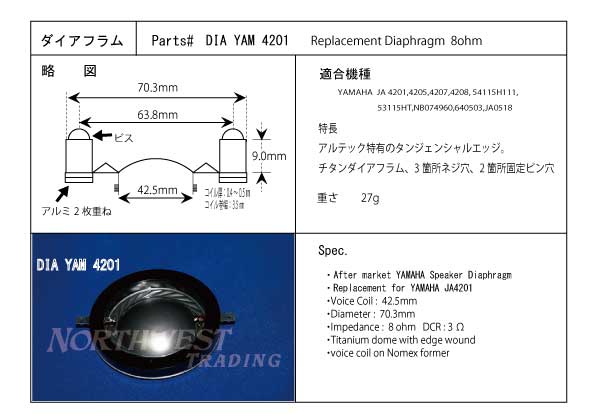

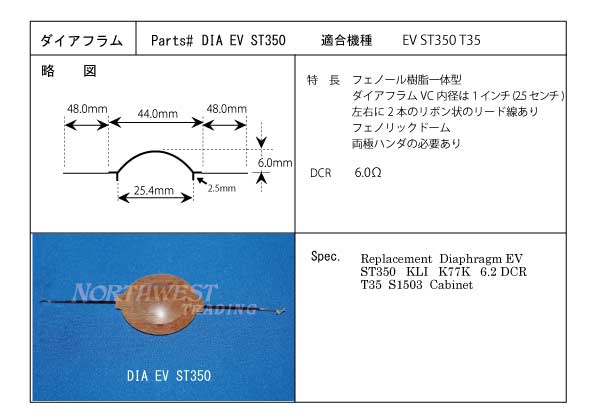

JBL アルテック等のビンテージスピーカーの交換用ダイアフラムも販売しています。

各ダイアフラムの詳細は以下です。

交換用には、当社のダイアフラムをご用命下さい。

パリ2日目、午前中はギャラリー ラファイエット、オペラ座見学。

そして午後からは、ルーブル美術館へと徒歩で移動しました。

オペラ座からホテルに戻り、一息ついてから徒歩でルーブルに向かいましたが、これが結構な距離💦があり、

ルーブル美術館を見学する前に、すでにかなり疲れていました。

調べてみたら、メトロ7番線でオペラ座からルーブル美術館最寄りの駅は2つ目でした。

メトロに乗った方が良かったかな?

ルーブル美術館の前にあるカルーゼル凱旋門

1805年のナポレオンの勝利を記念して建てられたそうです。

続いて ルーブル美術館の中央入口のガラスのピラミッド。

私達もここから入場しました。

写真がぼけていてすみません💦

日本ですでに美術館の2日間フリーパス チケット(赤いモナリザのチケット)を購入していったので、行列に並ぶことなく、スムーズに入場できました(*^-^*)

このチケットとセーヌ川クルーズのチケットも事前に購入しましたが、クルーズのチケットは現地で買うよりも割安でした。

私たちは個人行動でしたが、日本人向けの美術館めぐりツアーや、外国人と一緒のものもあるので、時間を効率よく使う為に、利用するのもアリですね。

ぼけていて、すみません💦

ダフニスとクロエ フランスの彫刻家ジャン=ピエール・コルトーの作品です。

リシュリュー翼の1階のフランス彫刻部門にて

かの三島由紀夫氏の小説「潮騒」は、この作品から影響を受けて誕生したそうです。

ダフニスがクロエを見る優しい眼差しに惹かれました💖💖

『ダフニスとクロエ』は、古代ギリシャで書かれた恋愛物語。

著者はロンゴスという作家です。

邦訳されているみたいなので、この機会に読んでみようと思います。

ルーブル美術館では、疲れのせいもあって、「リシュリュー翼」のこのフランス彫刻と絵画を鑑賞したのみでした。

それでも、芸術を肌で感じた貴重な時間でした。

以前東京に住んでいたころに秋葉原で数回パラゴンを聴いたことがありますが、その時はじっくり聴いたわけではないので、あまり記憶に残っていません。

エベレストの上部の小部品を取り付けるまえにパラゴン用ユニットで聴いてみたくなり、パラゴンホーンとTAD4001ドライバーをボックスの上に置いてみました。

音は、やはり難しいというのが第一印象です。

これがパラゴンを鳴らすうえでの調整の難しさかなと実感しました。

メトロゴンやDD55エベレストでは、そうは思わなかったのですが、やはり4インチの大型ドライバーは、鳴らし方が難しいようです。

指定通りの500HzクロスのJBLネットワークを使用して高音を最低レベルに絞っているのですが、ドライバーの出すエネルギーが多すぎてバランスが悪いのです。

更にもう一段ドライバーの音量を絞れば良くなると思いました。

TAD 4001 ドライバーは、ベリュームダイアフラムで、JBL375とほぼ同じ大きさです。

パラゴンホーンも超希少品です。

DD55エベレストの中段の置いて聴いています。ホーンから発する直接音は、耳が痛くなるので内側に向けて、

直接音を聴かない等に設置しています。

ウーハーはJBL K145です。JBLの楽器PA用です。能率は130系より少し低い

ようですが、かなり低い音が出ます。JBLのウーハーの中では、フィックスドエッジ付なのに

低域が伸びていることと、口径が38㎝ではなく40㎝というところが、変わり種です。

ネットワークは、JBLプロの#3152です。500Hzクロスです。高域を2つのつまみでコントロールできますが、

どちらも最低レベルにしてもTAD4001ドライバーのエネルギーが明らか勝っています。

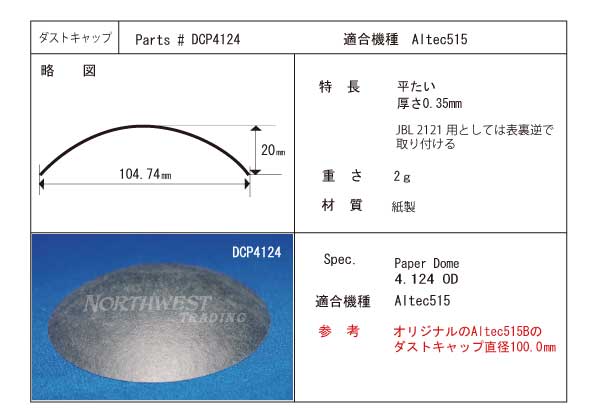

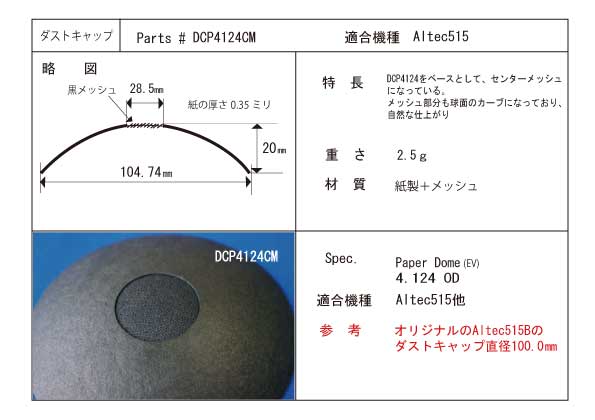

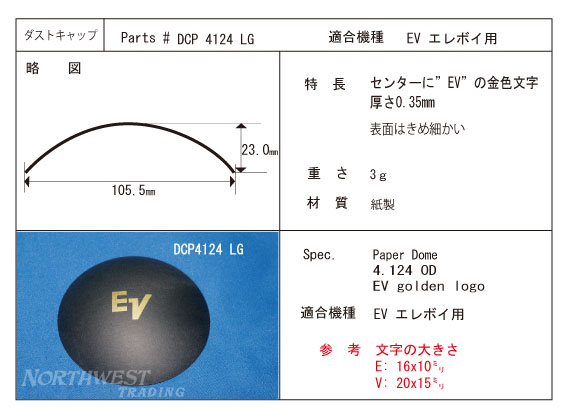

主にアルテックやエレクトロボイス用のダストキャップのご紹介です。

基本となるダストキャップは、#DCP4124です。

このダストキャップは、直径が約105㍉で、やや平たい形状です。

このダストキャップをベースにして別の製品が出来ています。

まずは、#DCP4124です。 JBL 2121用としては逆使用も出来ます。

次は、#DCP4124 CMです。センターに28㍉の開口がありメッシュを貼っています。アルテック515(A)用としては、

15㍉の開口のものもあります。

最後は、#DCP4124LGです。エレボイ用でセンターに金色で”EV”のロゴが入っています。

3月になりました。エベレストも完成していないのですが、パラゴンのレプリカ製作にも挑戦したくてこの企画を立ち上げました。

完成すれば見事な最高峰のスピーカーになりますので、おそらく完成まで数か月を要します。

この企画は、思えば過去20年前から計画していました。

メトロゴンの製作の傍ら、パラゴン用のパーツを少しずつ製作しています。

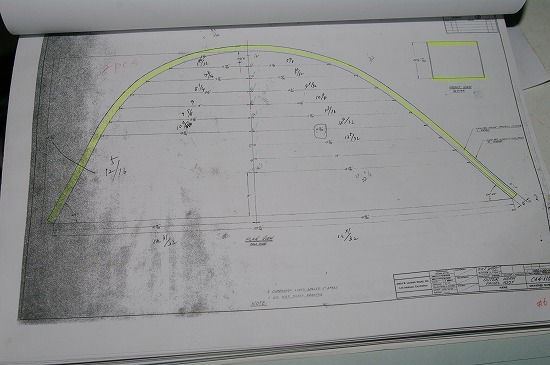

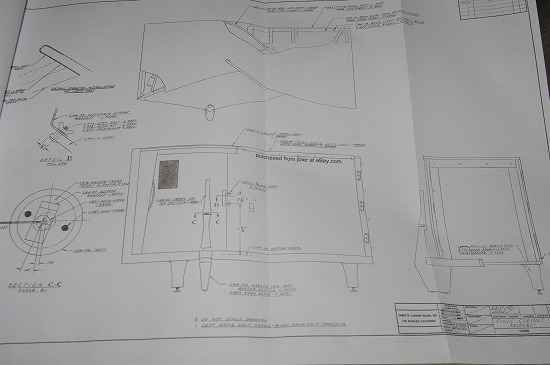

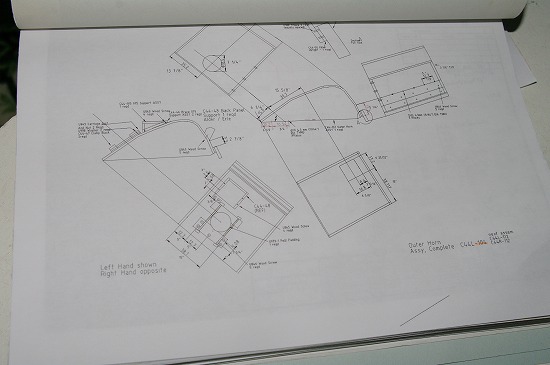

今回は、設計図編です。

もともとJBLは、1960年代には、パラゴン、メトロゴン他設計図を販売していました。

スピーカーユニットを販売しますから、腕に自信があればどうぞオリジナルと同じ箱を作ってそれに入れて聴いて下さいという販売戦略だったようです。

従って、現在も簡単にネットで設計図が入手可能です。

現在手元に3種類の設計図があります。

1 1958年のオリジナルプラン コピーで不鮮明

パーツアッセンブリー毎にブロック化されて最終的に本体が完成するという体系になっていいます。製作順などの説明は、

ありません。

木ネジや金具なども細かく指定されています。

パーツ毎に、設計図があり、縮尺、材料、仕上げ、製図した日、チェックした日、パーツ名、製図番号、アッセンブリーの番号など

の情報の記載があります。

2 1958年のオリジナルプランをデジタル処理で鮮明したもの

オリジナルのコピーの劣化をデジタル処理でクリーニングしたもので見やすいです。

3 ドイツ(?)のマニアが1958年のオリジナルプランをCADで新たに書き直したもの

このプランの良いところは、メートル表示があることです。大いに役立っています。

JBL パラゴンのプランが入手出来て製作できることは、本当に有難いことです。

古い設計図ですので、一部欠損はありますが主要なパーツではありませんので大丈夫です。

この設計図は、1組当たり100ページ以上で当時JBLの設計スタッフの技術水準の高さがその図から良くわかります。

約15年前に オリジナルの不鮮明な設計図を入手した時は、興奮して寝るのを忘れて深夜まで見ていました。

また、将来のパラゴン用にユニットを調達しました。

本当に製作が楽しみです。

やっと法人の確定申告も完了してスッキリしました。

進んでいないエベレストの話題です。

内部の補強を入れました。

オーディオ界では、小さい箱の方が有害な箱鳴きが少ない為に、コンパクトスピーカー支持されています。

一方では、このエベレストのような大きい箱で低音を出すマニアも多くいます。

やはりこのような大きい箱に なると少しでも広い平面が内部に出来るとそこの鳴きを心配します。

次々にそのような箇所が思い浮かんで、どうすれば良いか思案です。

ウーハーボックス200リットルの補強です。板厚は、29㍉です。

上段は、2346ホーンのスペースです。この裏蓋も補強しないと鳴きます。どのように補強を入れるか音を聴いて

また試行錯誤です。

バスレフダクトも強固に取り付けました。ダクトは紙製ですが厚みは、9ミリあります。

なかなか忙しくてエベレストの製作が進みません。

今月は確定申告 時期も重なって忙しいのです。

さて、ウーハーには、JBLK145を取り付けるのですが、フレームが130系とは異なります。

同じボルトでは、バッフル板に取付できないため特注のボルトを注文していましたが、最近入手しました。

今日はそのボルトで装着出来るか仮に取付できるかしてみました。

やっと念願の取付が可能なことが分かりホットしました。

K145は、購入してから10年位鳴らしてなかったので、バッフルに取付て鳴らしてみました。

やはり130系とは異なるコーン紙で一段とパワフルな低音であることが分かります。

本体に組込んで試聴が楽しみです。

特注したボルトのおかげで確り取付できるました。バッフル板の厚さ30㍉、フレームの厚さ25㍉です。

JBL K145は、特殊なスピーカーです。JBLの当時のカタログには、楽器用として掲載されていました。

従ってPAの現場でガンガン鳴らすこと目的に製作された強力なユニットです。

構造は、簡単に言えば、LE15系のマグネット・フレームに厚く重い口径40㎝のリングを装着して、奥行の深い2山のフィックスドエッ

ジを持つコーン紙が付いています。

JBL38cmウーハーと比べて、フレームが更に重く強固です。コーン紙は、130系に比べてやや厚く・重く・奥行が深く・口径が小さ

いです。

紙一体のフィックスドエッジですが、前後に良く動きF0は低いようです。

一般的にフィックスドエッジは重低音は出にくいと言われていますが、このK145は、先ほどちょっと聴いてみましたが、かなり低い音

まで出そうです。

8ヶ所ガッチリと取付ます。

右は、JBL130A改(ガスケットで嵩上げして150系のコーン紙を取り付けています。)です。

K145は、LE15系の大きなマグネットを持っています。ターミナルは、こだわりのEBYのネジ式のものです。

バスケットは、130系と同じものですが、先端に大きなリングが取付られていますので、15インチ口径(38㌢)ではなく

16インチ口径(40㌢)です。

これは、アルテックの515EやTAD1602 ウーハーと同じでちょっと特殊なサイズです。

ただし取付ボルトサークル等は同じです。

今日、注文していた木ネジがアメリカから到着しました。

スピーカーボックスの組立てなどで使用する木ネジには、こだわりがあります。

この木ネジがお気に入りで、スピーカーボックスや家具の組立てには、これでなければという気持ちです。

アメリカで販売されているもので、#8、フラットヘッド、フィリップス、タイプ17ヘッド、ワックスブラック、ディープスレッドという形式の木

ネジです。

日本規格の木ネジは、同じ長さでは一回り細いので締める力が弱いようです。

やはりインチサイズの木材を使用することが多いのでこの木ネジでなければならないのです。

因みに JBLスピーカーボックスの図面で指定されている木ネジもこの規格 と同じものです。

長さ19~50㍉のものを数種類購入しました。

右側が、今回購入した木ネジで左側は、日本規格の木ネジです。右側の木ネジがヘッドも軸も一回り大きいことが

分かると思います。インパクトドライバーを使用して強力に締めて組立てを行なっています。(接着剤併用)

DD55000 エベレスト レプリカボックス製作 7 試聴の感想です。

まだ各接合部分を接着剤や木ネジで固定していないのですが、その状態で試聴を繰り返し行い、このスピーカーの特色等がはっきり把握できましたので、レポートいたします。

◎試聴条件

スピーカーボックス;DD55000 エベレスト レプリカボックス

使用材料: 1 1/8in厚(28.6㎜)米松合板 80% 米松材15%、3/4in厚(19㎜)MDF5%

高さ145㎝、幅95㎝、奥行60㎝、重さ約150㎏(ユニット含む)

使用 ユニット ツィ-タ-: JBL 2405H

ドライバー:JBL 2420

ホーン:JBL 2346(ホーンの広さ タテ56.5㎝×ヨコ69.0㎝)

ウーハー:JBL 130A(ガスケットを12㎜嵩上げして、150系のコーン紙を装着している。)

ネットワーク:JBL 3115 500Hzでウーハーとドライバーをクロス ツィ-タ-は、5000Hzでローカット

◎特色を箇条書きいたします。

1 第1印象は、音が大きくなり、音圧が感じられるようになりました。

メトロゴンと同じユニット構成ですが、エベレストの箱の方が明らかに音が大きく感じます。

パワーアンプのゲインはいつも固定していますが、プリアンプのボリュームは、10時半くらいから9時になりました。

これは、ボックスの構造の違いだと思います。

エベレストは、箱の容積が大きく全てのユニットが直接音でリスナーに届きます。

一方メトロゴンは、、中央のリフレクターに反射して間接音を聴く事になりますのでエベレストの方が音が大きく感じられます。

また2346ホーンが、巨大ですがドライバー自体は、小さいのですが出てくる音は、ホーンの大きさに比例して力強く大きいです。

2 中音ホーンJBL 2346の音場再現は特殊です。

巨大なホーンから出てくる 音が部屋いっぱいに広がり、かなり中心から外れたオフセンターでもステレオ再現の音楽が楽しめます。

JBL 2346ホーンはJBLではデファインド・カバレージ・ホーンと呼ばれています。

このホーンの特性を極簡単に言うと、正対して聴くと指向性が弱いホーンの部分からの音を聴くことになります。

一方オフセンターで聴いた場合、指向性が強いホーンの部分からの音を聴くことになります。

このホーンを左右に対称配置した場合に、音の時間差を相殺できる効果があり、中央で聴かなくても音像定位が殆ど変化しないの

です。

例えて言うならば、現在流行しているプロジェクションマッピングのようにスピーカ―を設置している壁面全体に音が広がる感覚です。

左右上下に音が広がるホーンです。

JBL歴代のトップモデル ハーツフィールド、パラゴン、DD66000新エベレストなどは、どれも4インチドライバーと38cmウーハーの組

合せですが、このDD55000 エベレストだけは、小さい2425Hを使用しています。

2425Hドライバーでは、パワー不足ではないかと思われますが、この小さなドライバーで十分のなのです。

2346ホーンが巨大でその音量が、巨大なウーハーボックスが出す低音にも引けを取らないからです。

3 リスニングルームの何処で聴いても音量は、ほぼ同じに聴こえます。

不思議な現象ですが、 2346ホーンの大きな特徴です。以下JBLの資料からの2346ホーンの特性の説明です。

リスニングポイントからスピーカーまでの距離をHとすると(スピーカーに正対しての距離をHとする。)、高さは2H、横幅は、2.75Hのス

ペースならば、どこで聴いても同じ音量の音を供給できるようです。

普通のスピーカーなら、スピーカーの直近ではうるさくなり、遠くになると音が小さくて聴き取りにくいということになってしまいます。

しかし、この2346ホーンは、スピーカーに近い位置への音圧は低く、一方、スピーカーから遠い位置に提供される音圧は高くなりま

す。

2346ホーンは、奥行H、高さ2H、横幅2.75Hのリスニングエリア内のどこでも同じ音量で聴こえるそうです。

この記述は、片方のチャンネルについて述べましたが、実際のリスニングルームでは、左右に設置しますので、記述のようなことが

左右クロスで聴こえるわけです。また、リスニングルームの何処で聴いても同じ音量に聴こえるような気がしますが、公共のホール

等に比べて圧倒的に狭いので、あまり顕著に感じません。

4 強いて挙げれば、欠点は、センターの定位がぼやけるような気がします。

ボーカルなど聴くと通常のスピーカーでは、センターにボーカリストがくっきり定位します。(ソースの録音次第ですが。)

この2346ホーンでは、明確ではありませんがその傾向がぼやけるような気がするのです。

しかしボーカリストの声がぼやけることはなく、明瞭に聴こえるのです。

おそらくこの現象は、前述したサービスエリアの均一音量が要因かなとも思えます。

5 ツィ-ターバッフルもホーンの一部を構成している巧みな設計と思います。

ツィ-ター(2405H)バッフルもホーンの一部として設計しているので、音質に好影響していると思います。

ツィーターバッフルがある影響で、音が更に前に力強く出るような気がします。

6 ドライバーとツィ-ターの高さを揃えることで、音像がシャープになっています。

当初ツィータ―を取り付けずに2ウェイで聴いていました。

上記4のような気になる点もありましたが、2405Hツィーターを追加して取り付けると音像がシャープになりました。

7 音量がローレベルの方が、音楽再現が自然に感じます。

ボリュウムを上げるとうるさくなる傾向があります。

これは、使用しているネットワークのクロスオーバー周波数が影響していると思われます。

オリジナルのエベレストは、850HZと7500HZでクロスさせています。

2420ドライバーを500HZまで使用しているので、2346ホーンもスロート部分が鳴いています。

クロスオーバー周波数の改良の必要ありです。

今後本来の ウーハーにJBLK145(フレームの関係上長い取付ボルトが無かったので未装着)を装着してレポートいたします。

DD55000 エベレスト レプリカボックス製作でまだ仮組立の段階です。

実は、発注している専用の木ネジが届いていないので、接着剤を併用した組立てに入ることが出来ないのです。

やはり材料が厚いのでクランプで締めて接着剤と木ネジで固定しないといけません。

今日は、小部品を作って簡易的に取り付け音出しいたしました。

完成していなくても、我慢できずに聴きたいのがマニアの性分 です。

CDを取っ換え引っ換えして1日中試聴してしまいました。

特異な形状の中音ホーンの発する音場は良い音なのですが、独特ですので近いうちに詳しくレポートいたします。

米松合板の生地がそのままの状態で塗装仕上げにはまだ相当の日数がかかります。

構造は非常にシンプルです。左右の側板に棚を2本架けて、その2本の棚の間にウーハーボックスを

入れています。中段の棚の上に大きい中音ホーンとツイーターバッフルを載せたシンプルな構造です。

中音ドライバーとウーハーは、垂直に設置されています。またツイーターとドライバーは、

水平に設置されています。

正面からみると背が高く間口の広いスピーカーに見えますが、側面からみるとかなり凹凸があります。

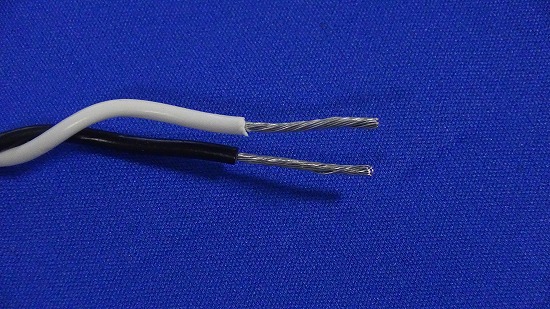

ベルデン #8470 スピーカ―ケーブル 購入しました。

ケーブルの類には、全く無頓着な私ですが、先日納品に伺ったお客様のところでベルデンケーブルを使用されて非常に良い音が鳴っ

ていたので 私も欲しくなり購入しました。

ただし、拍子抜けけするくらい安いスピーカーケーブルです。

ネットの色々な情報によりますと#8460(18AWG:アメリカの線材の太さの単位)、#8470(16AWG)は、日本国内に出回っているも

に”本物”と”偽物”があるらしいので、”本物”と言われるものを専門店から購入しました。

購入前に、興味があったので、購入者のインプレを見ましたが、大半の方が、#8460、#8470に交換したところ、一段と良くなったとい

うご意見でした。

そこで、私の場合ですが、これまでもケーブル類では、音が改善した経験が殆どなく今回も期待していませんでした。

販売店の推奨する長さに切って、調整中のDD55000エベレストレプリカに繋いで試聴しましたが、変化は感じませんでした。

昨日まで使用していた平織のビクター製の古いケーブルと何も変わらないというのが感想です。

改良や改悪のどちらもないのです。ネットに記載のあるインプレは一体なんだったんでしょうか。

ただ鳴らし込んでエージングが進めば改善の余地は十分あります。

ベルデン#8470

オペラ座の豪華さは、ヴェルサイユ宮殿を凌ぐ? という感想を聞いたことがあるので、オペラ座見学は必見!と心に決めていました。

オペラ座正面です。

オペラ座の裏門(ギャラリーラファイエットの屋上から撮影)

こちらはギャラリー ラファイエットから見た 「エッフェル塔」

同じくラファイエットの屋上から 遠くに見える 「凱旋門」 です。

オペラ座見学の入場は、オペラ座正面から向かって左側、スクリーブ通り側が入口になります。

長い経路を通りながら、(本当にこちらでいいの?と心配しながら)やっとチケット売り場に着きました。

そこで、さらにガイド付き、ガイドなしなどにより、チケット売り場が分かれています。

娘と二人やっと、チケットを手にしたときは、「やった!」という感じでした〜♫

フランスでは、まず出会ったら、「ボンジュール」と笑顔で声を掛けることを心掛けていましたので、チケット売り場のスタッフの方もとても対応が良かったし、その後にほとんど、嫌な思いをしたことはありませんでした。

と、いうより道案内やメトロの乗り場等、いつ尋ねても親身に応えてくれる人ばかりで、フランスの皆さん、ありがとう!という感謝の気持ちでいっぱいです(*^-^*)

ナポレオン三世の発案で建設された オペラと舞踏の殿堂 オペラ ガルニエ(オペラ座)は、建築家 シャルル・ガルニエの多彩な表現法を取り入れて1875年に完成しています。

当時世界最大級のこの劇場には、1度に450人ほどが踊れる舞台や宮殿のような豪華な設備・調度が設えられています。

グラン ホワイエ 豪華絢爛な回廊です。

黄金に輝く円柱や調度品、黄金色の絹のカーテン、何から何まで光輝いていて、方向を変えて眺める度に「わぁー!」と感嘆しました。

その息を飲む美しさと写真を撮るのに一生懸命で、この天井はどこの部屋なのか、わかりません💦

こちらは舞台風景

舞台の横にあるボックス席も豪華で気品溢れていますね。

劇場の天井画はシャガール作「夢の花束」 … オペラとバレエをモチーフにしています。

こちらはボックス席に入る 個室のドアです。

なんだか、船室の客室みたいに感じますね。

このほか、オペラ座には、1階にオペラ博物館があって、人気オペラの舞台衣装や舞台装置の模型などが展示されています。

今日はルーブル美術館も紹介する予定でしたが、時間が足りなくて、後日またお付き合い下さいませ。

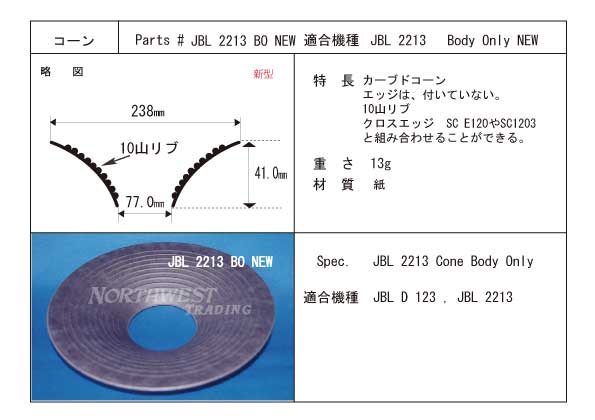

JBLの30センチ口径フルレンジ・ウーハーユニットに#123A 、#D123、#2213Hという機種があります。

これらはほぼ同じ形状のコーン紙が使用されているユニットです。

イメージが湧かない方の為に、#2213は、超ベストセラーのJBL モニター #4312に使用されているウーハーです。

今日のお話は、D123についてです。

この#D123は #2213とは違い、白いコーティングはなく軽量コーン紙で、アルミセンターキャップでフルレンジです。

販売された#D123の数が少ないのか、あまりパーツの販売も少ないです。

数日前にお客様から、お電話を頂き、#D123のリコーンキットのご注文を頂きました。

#D123のエッジは特殊な形状ですので、どうしたものかと悩んでいました。

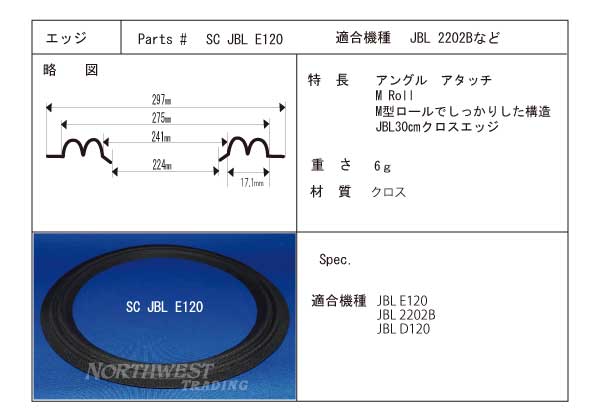

結局、下記の2山のM型クロスエッジと2213コーンボディオンリーを組み合わせることにしてお客様に納品いたしました。

確かにオリジナルと比較すると形状は異なるのですが、今手に入るパーツで出来るだけの事はしたと思っています。

納品したD123用コーン紙です。彫りの深い2山クロスエッジです。

#D123コーン紙で使用したコーン紙です。

D123コーン紙で使用したクロスエッジです。