月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1358件

今日は、当社のJBL LE8-1のエッジ交換作業を行いました。

38㌢とは違い、作業の対象がかなり細かくなります。

エッジをフレーム側に接着して、コーン紙の裏側に接着剤を塗布する作業が、スペースが狭いため困難になります。

綿棒や筆で接着剤を塗布すると、塗布してはいけないところにまで、接着剤ついてしまい面倒なことになります。

そこで、オルファの切り出しナイフの先端をカットして、やすりかけして、へらのようにしました。

接着剤をそれに載せて狭い隙間から塗布できました。

これなら使えると思います。如何ですか。

今日はバッフル板を加工しました。

米松合板(11.1ミリ厚)を2枚重ねて接着して、LE8-1用の直径179ミリの穴と、ダクト用の直径74ミリの穴をスクロールソーで開けました。

厚さが22ミリですので時間がかかりましたが、正確にカットできました。

LE8-1は、フロントマウントを行い、固定ネジ用の穴も直径195ミリで4方に開けました。

また、補強用の梁を米松無垢板から切り出しました、音色に影響すると思い、比重の重い木材を選びました。

加工中のバッフル板。右側は、表です。左は、裏です。表面の一部にパテを塗っています。完成が楽しみです。

バッフル板のLE8-1用の取り付け穴です。厚さが約22ミリ米松合板ですので、スクロールソーで時間をかけて正確にカットしました。

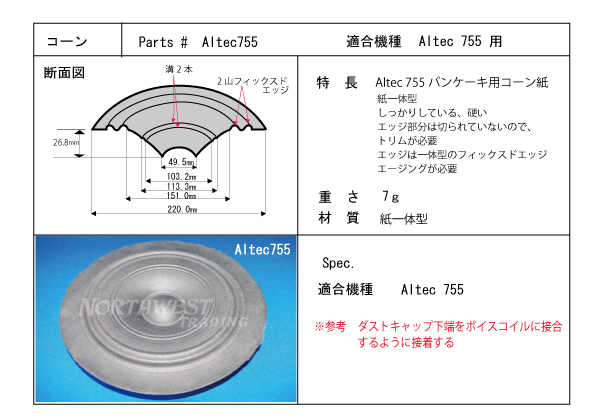

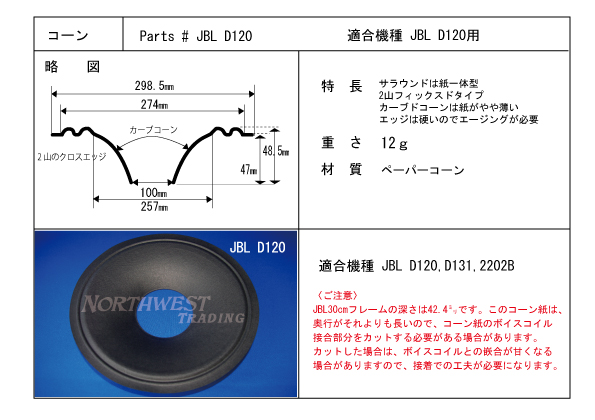

当社では、下記のフィックスドエッジコーン紙を使用したリコーンキットを販売しています。

6種類のフィックスドエッジコーン紙をご紹介いたします。

#Altec 755用 コーン紙 ダストキャップ 一体型です。

#JBL D131用 コーン紙 30センチ口径です。

#JBL D130用 コーン紙 次の2種類があります。新タイプは軽量コーンです。従来型は、確りしています。

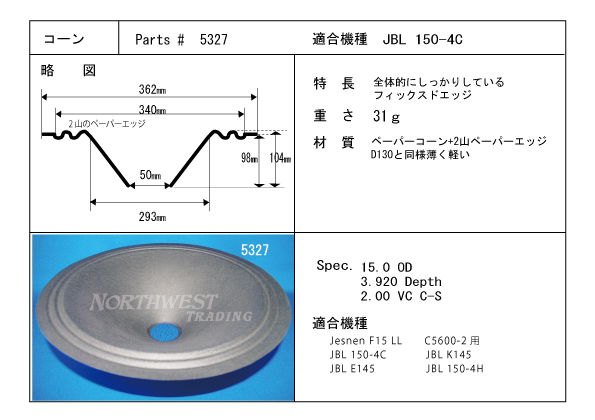

#JBL 150-4C用 コーン紙 D130よる奥行きがあるコ-ンです。

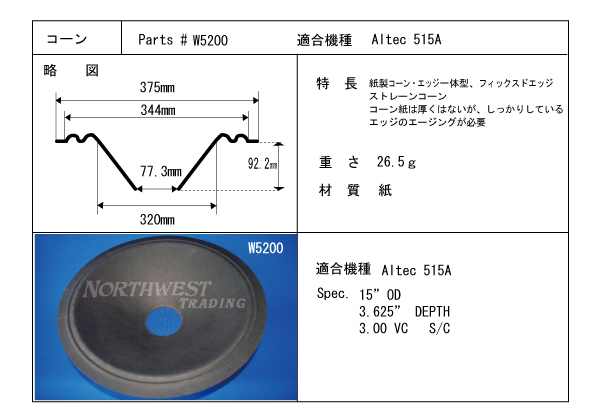

#Altec 515(A)用 コーン紙

本日お客様から、ボイスコイル(以下VCと略します。)の厚さは幾らかというお問合せがありました。

恥ずかしながら殆ど測ったことがありませんでしたので、測ってみました。

以下当社の代表的なVCです。データシートには、今後随時記載するようにいたします。

型番 最大厚さ 厚さ 特長

#1808-8 0.9ミリ 0.75ミリ アルミリボン線エッジワイズ

#1810-8 0.8ミリ 0.7ミリ 銅リボン線エッジワイズ

#1850-8 1.0ミリ 0.8ミリ 銅リボン線エッジワイズ

#1860-8 0.9ミリ 0.8ミリ 銅リボン線エッジワイズ

最大厚さとは、VCのコイル部分には、リード線引き出しのため2重になっているため厚い箇所が1箇所あります。

ユニット本体のマグネットギャップとの比較でご参考にしてください。

JBL LE8-1 エッジ交換に取り掛かりました。

まず、ご覧ように、経年変化で汚れているので、エッジ周りをクリーニングしました。

なんとフィックスドエッジになっていました。

これは、前オーナーが、エッジにひび割れが出来たので、それを穴埋めすべく、黄色い接着剤でエッジ全体をコーティングしていたので、エッジが硬直して、コーン紙が全く前後に動かない状態になっていました。

こんな酷い状態にも拘らず、低音は出ませんが、切れの良い音質で鳴っていました。

フレーム前面の黒塗装もはがしてキレイになりました。

LE8-Tのようにヘアーライン仕上げでは、ありません。

金型のあとが残るフレーム前面です。

今日はここまでしか出来ませんでした。

下の見える黄色い物は、取り去った硬直したエッジです。

今日は業務の合間を見て製作中のアウトフィ-ダーテーブル(テーブルソーの補助テーブル)の天板を取り付けしました。

そしてテーブルソーの隣に設置してみました。

テーブルソーは、工房のメインの機械で、大きい合板や長い木材を縦挽き(リッピング)するので、このような補助テーブルが無いと木材が跳ね上がったりして非常に危険です。

安定して木材をカットするために必ずこの補助テーブルが必要です。

グリズリーの3馬力のテーブルソーとアウトフィ-ダーテーブルです。

後ろから見たところです。天板は、米松合板であり、扱う木材の滑りが良くないので、更に上にMDFを載せます。

本日は、節分で、皆様と同様に恵方巻きを食べ、豆を食べました。

ただし豆を、買い忘れましたので、納豆(甘納豆ではなくおかずの納豆)を年の数より大分多めに食べました。

今日は、休日で木工作業に集中できました。

組み立てテーブル(スピーカーや家具の組立て用)とアウトフィーダーテーブル(テーブルソーの補助テーブル)を組み立てました。

まだ完成ではありませんが、完成すると木工作業の効率が良くなります。

組み立てテーブルです。天板が、長さ270センチ幅90センチです。

長いので弛む可能性があり、更に補強する予定です。

アウトフィーダーテーブルです。天板が、長さ150センチ幅120センチです。ひっくり返して裏側です。高さ調整可能な、足をつけました。

棚板には、ACサンドかけ合板を使用しました。

当社のリファレンススピーカーとして使用してきましたJBL LE8-1のボックスを製作することになりましたので、その製作過程を何回かに分けてレポートしたいと思います。

一から製作するのではなく、以前に製作していたボックスを利用して、JBL LE8-1が良く鳴る箱を作ろうと考えています。

最終的には、JBL モニター調の外観、つまりあの独特ブルーのバッフルに、ウォルナットの突き板でオイル仕上げが、目標です。

ベースとなる箱は、3年前に建材用の12.7ミリ米松合板を2枚重ねにして、25.4ミリ厚の板で製作した小型のボックスです。

建材の余り物ですから、節が多く汚れています。しかし、オール米松合板ですので 良い音が期待できそうです。

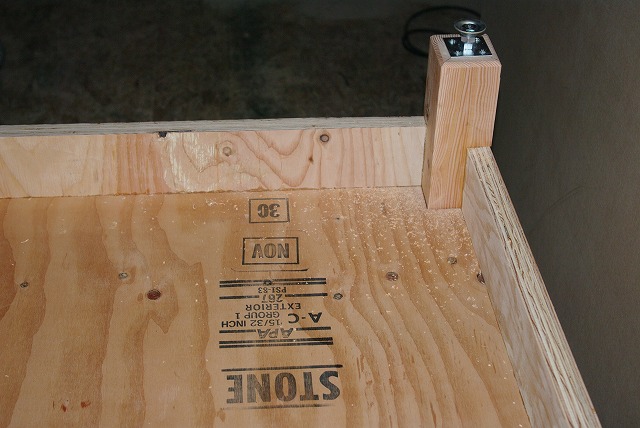

写真は、今回の製作プロジェクトのベースとなる箱です。オール米松合板 25ミリ厚で非常に強固なボックスです。

この余りキレイではないこの箱が、どのように変身するかご期待下さい。

これは、JBL LE8-1 です。色は違いますが、どちらも同じです。エッジが劣化していて交換が必要です。

近いうちに交換のレポートも行います。

”大人には聞こえない音”という動画がありましたので見てから 聴力の判定をしました。

これは、モスキート音という高周波の音を聞かせ、周波数を段階的に高くして、どこまで聞こえるか、という実験動画です。

因みに、

60歳台は、10,000ヘルツまで聞こえる。

50歳台は、12,000ヘルツまで聞こえる。

40歳台は、14,000ヘルツまで聞こえる。

30歳台は、15,000ヘルツまで聞こえる。

20歳台は、16,000ヘルツまで聞こえる。

10歳台は、18,000ヘルツまで聞こえる。

10歳未満は、20,000ヘルツまで聞こえる。というものでした。

私は50歳代後半ですが、14,000ヘルツまで聞こえたので聴力は、40歳代と言うことですが、20,000ヘルツまで聞こえると思っていたので少し残念な結果でした。

この実験が適正確かめるために、娘(20歳台前半)にもやってもらいましたが、年齢並みの結果でしたので、適正な実験なのでしょう。

さてスーパーツィターなどは、60,000ヘルツまで伸びているものがありますが、この実験結果から年配の人にはスーパーツィターなど、不要でしょうか。

いえそんなことはありません。本当は超高周波は、聞こえてないかも知れませんが、オーディオ機器の再生音には、大きく影響しています。

皆様のお耳年齢は、何歳台でしょうか。

お客様のご要望で直径45ミリの小さい紙製のダストキャップを納品いたしました。

ちょうどご希望のサイズのダストキャップの取扱がありませんので、やや大きいものをカットしました。

じつは、大きいダストキャップから切り出せば良いというものではありません。

小さいダストキャップは、小さい也に出っ張りがあるので、大きいものから小さい口径のダストキャップを切り出せば、平たく不自然なダストキャップが出来上がります。

ですからそうならないために、出っ張りの大きいダストキャップから切り出すことが肝要です。

写真は、#DCP2200(左) から直径45ミリの小さいダストキャップ(右)を切り取ったところです。

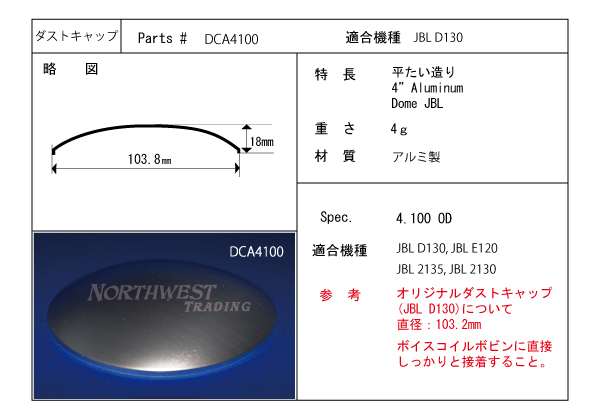

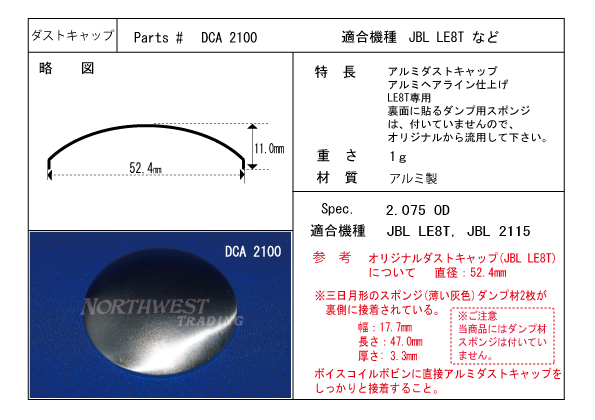

アルミダストキャップと専用接着剤のセット販売を予定しています。

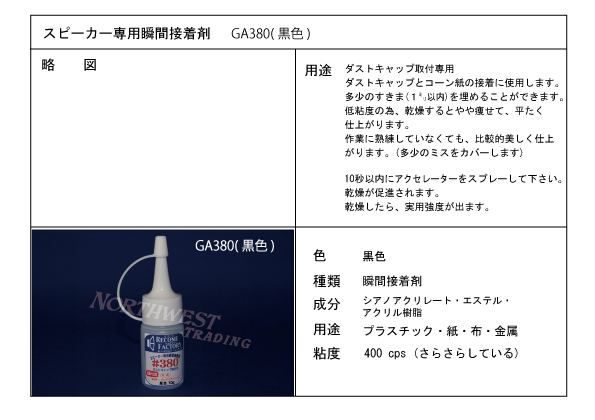

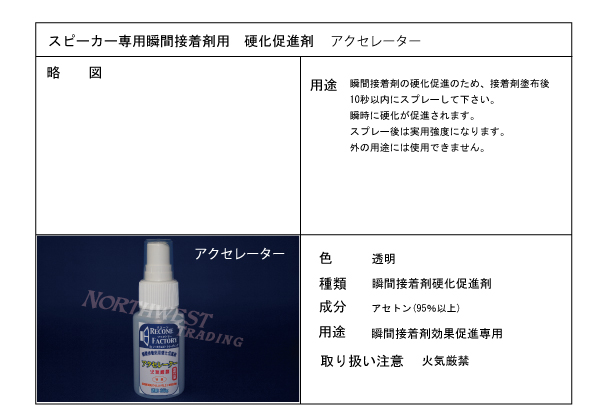

JBL D130用のアルミダストキャップ#DCA4100とダストキャップ接着専用瞬間接着剤#GA380(硬化促進剤のアクセレーターが必要なため セットに含まれます。) 価格は、3,800円 です。(単品購入よりも150円お得です。)

JBL LE8T用のアルミダストキャップ#DCA2100とダストキャップ接着専用瞬間接着剤#GA380のセットです。

上記の#DCA 4100と接着剤の内容は同じなので、詳細データは省略しています。

価格は、3,800円です。 (単品購入よりも180円お得です。)

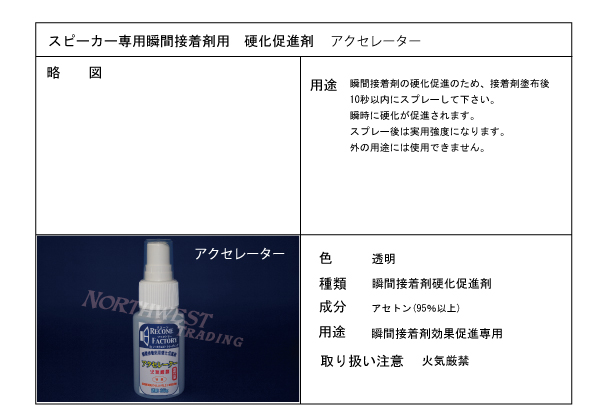

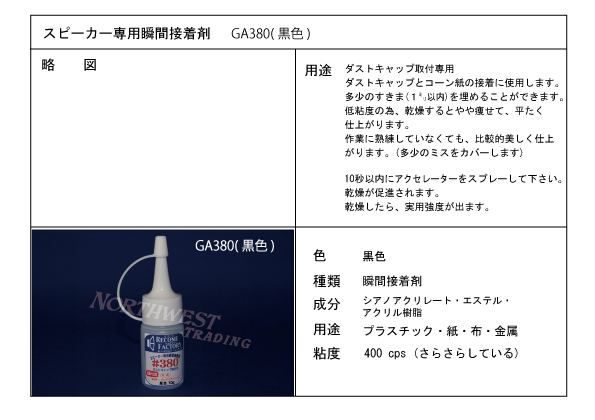

現在、スピーカーパーツ組立用専用 瞬間接着剤 4種類セットで販売しています。

お客様のご要望で今後ばら売りもいたします。

#GA380は、ダストキャップ取り付け専用です。

ダストキャップの取り付けは、よく見える部分ですので、仕上がりが重要になります。

この#GA380は、少し練習して本番に臨めば比較的美しく仕上がります。

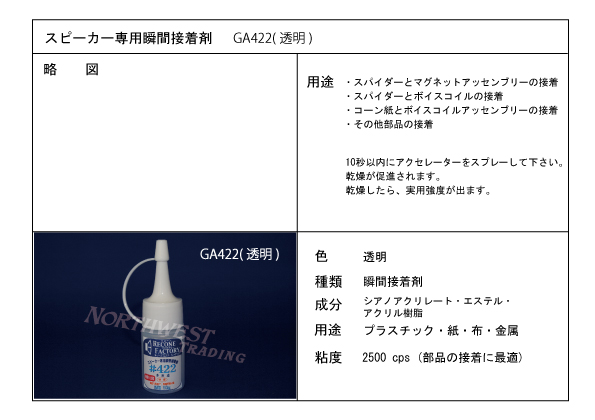

#GA422は、汎用の接着剤です。

ダンパーとマグネット、ダンパーとボイスコイル、ボイスコイルとコーン紙の接着に使用します。

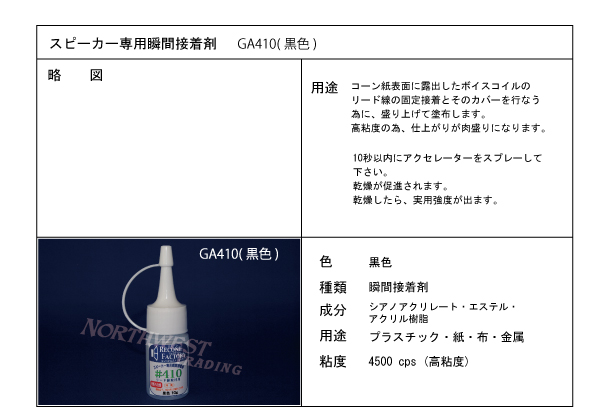

GA#410は、高粘度の瞬間接着剤です。

ボイスコイルから引き出したリード線のコーン紙への固定に使用します。

この3種類は、いずれもアクセレーター(硬化促進剤)の塗布後10秒以内の噴霧が必要です。

ばら売りの場合も、各接着剤とアクセレーターは、セットで販売になります。

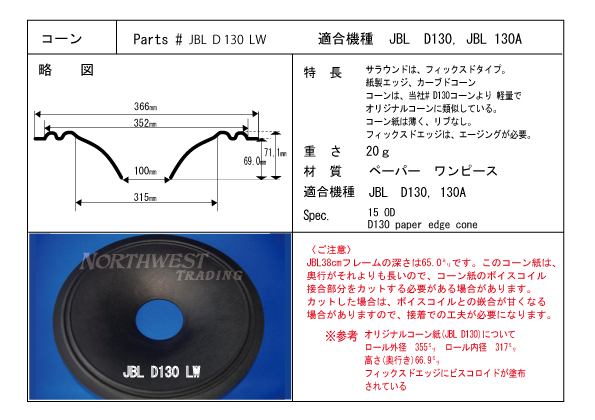

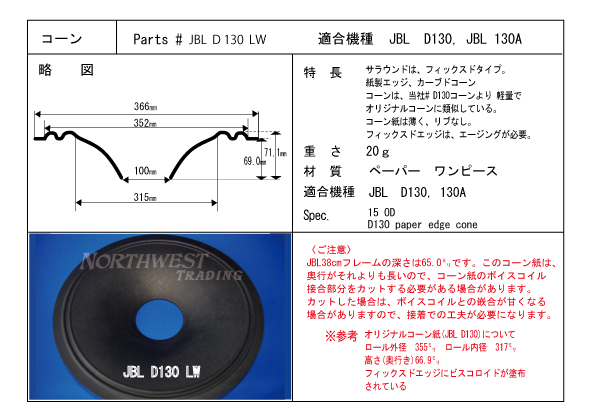

JBL D130用の新コーン紙(#D130LW)が入荷しましたので、お知らせいたします。

このコーン紙は、従来の物(#D130)より薄く軽量で、よりオリジナルに近いものです。

まだ、スピーカーに実装して音出ししたわけではありませんので、詳しいレポートは、後日報告いたします。

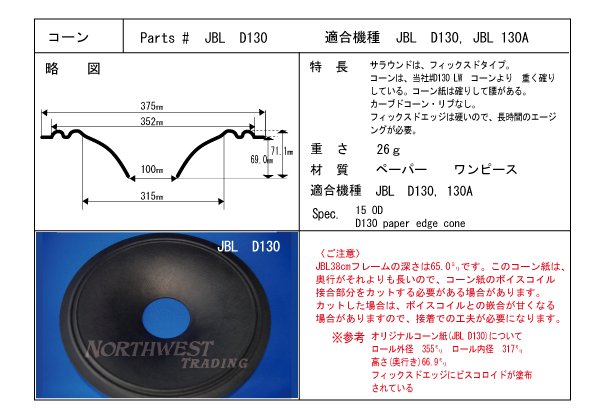

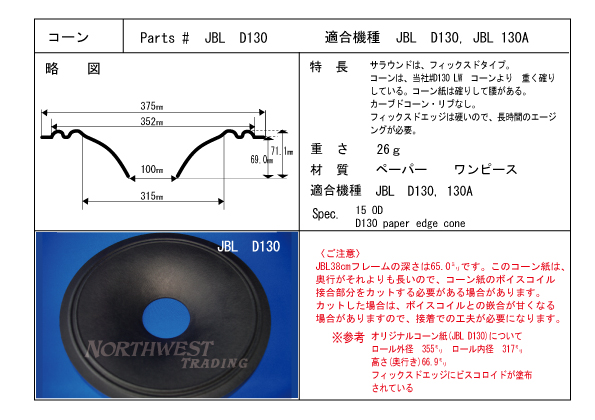

従来のコーン紙は、重量が約26グラムありまして、フィックスドエッジは、腰があり エージングが長時間かかる傾向がありました。

今回入荷したコーン紙は、重量が約20グラムで全体的に薄めに出来ています。

サイズは、殆ど同じです。フィックスドエッジは、柔らかめで、エージングは、短めですみそうです。

コーン紙がより薄く軽いのでD130特有の反応の速い、くっきりとした中低音が期待できそうです。

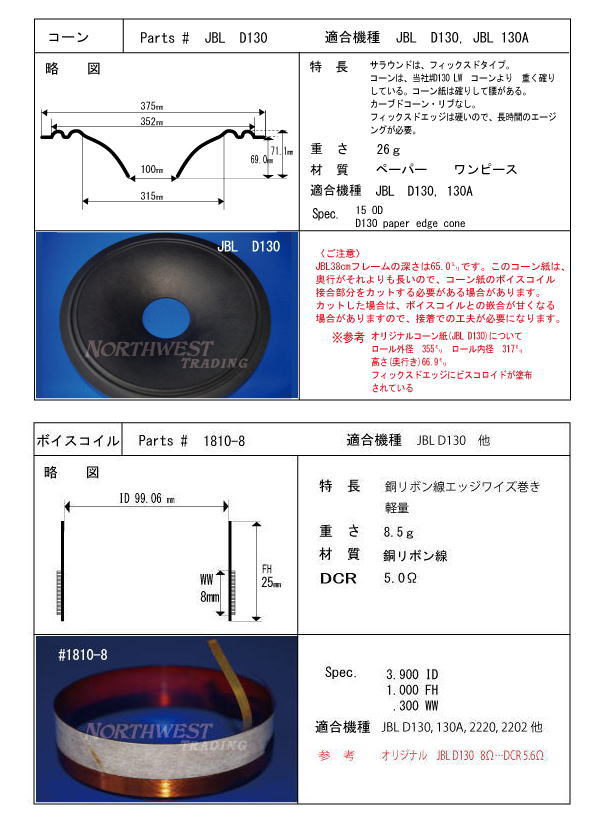

新着コーン紙のデータシートです。

従来のコーン紙のデータシートです。

どちらも同じに見えますが、右が新コーン紙(#D130LW)で、左が従来のコーン紙(#D130)です。外観上では、両者は、殆ど同じです。今後は、両者のコーン紙を選択制にして販売いたします。

10年以上前に、中古でこのマキタの30センチマイターソーを購入して使ってます。

丸鋸の歯は、交換しましたが、故障もなく使用しています。

機械のシールを見ると1995年製造です。ガレージ建設では、大いに役立ちました。

手挽き鋸では、不可能な切断が正確に簡単に行える優れものです。

しかも直径30センチの鋸歯ですので、少々の太い木でも余裕を持って切れます。

現在の同型機は、レーザー等が付いて使いやすいようですが、まだまだ使用できます。

当初、マキタの108歯のチップソーが付属していました。

延床面積100㎡の建物の構造材のカットをマキタの108歯のチップソーで行いましたが本当によく切れる鋸歯でした。

そして、約3年前にフォレストの96歯のチップソーに交換して現在まで使用しています。

フォレストのチップソーは、高価ですが、これも本当に良く切れます。

バターに熱したナイフを入れるような感触で硬い木材も切れます。

フォレストの宣伝では、通常のチップソーと比較して3倍の寿命があると豪語しているのも頷けます。

鋸全体が精密に製造されていて高級品という感じがして、使い捨てには出来ないと思います。

フォレスト社も切れなくなった場合は、再研磨するというサービスをセールストークに使用しています。

マキタの30センチマイターソー

フォレストの96歯のチップソー(見え難いのですが、フォレストの文字が見えます。)

マキタの30センチマイターソーでカットした木材

同じくマキタの30センチマイターソーでカットしたテーブル用の足

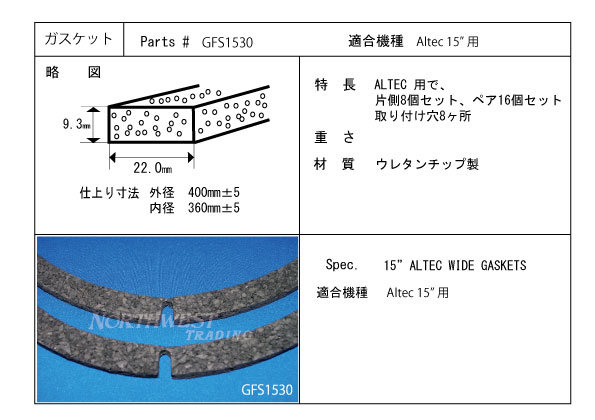

JBLは、15インチ口径(38センチ)のユニットが主流ですが、アルテックには、15インチと16インチ(40センチ)フレームが存在します。

ちなみにTADも16インチフレームです。

515で説明いたしますと 515((A)以下ABCと続くので(A)をつけて表示しているが、本来は、Aは付号していない。)と515Bまでは、15インチ口径です。

515C、515E,515-8G/16G、515-8GHPは、16インチ口径です。

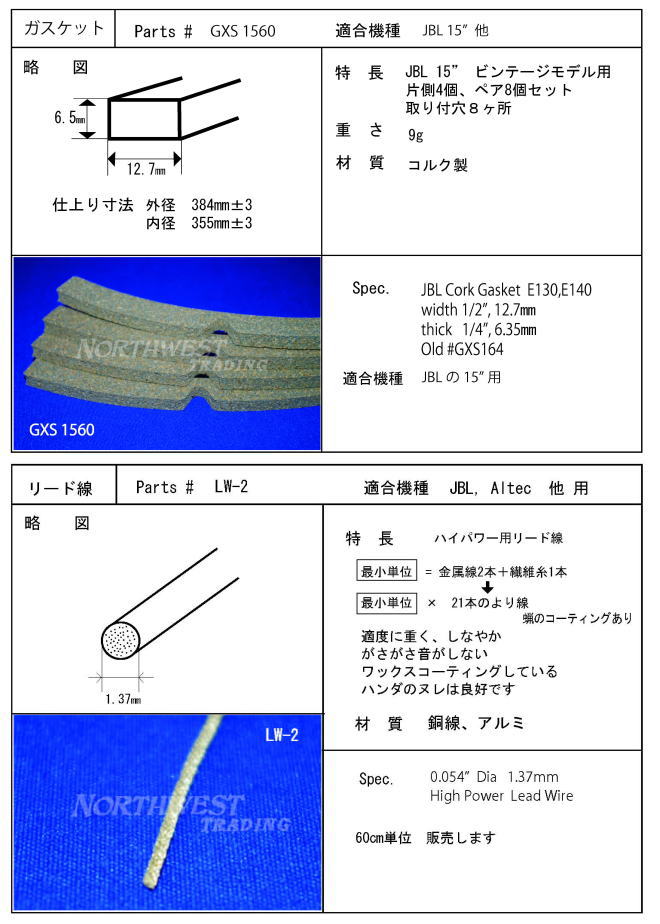

さて、このガスケット#GFS 1530は、写真のとおり、38センチ用より幅広で16インチ口径(40センチ)に適合します。

片側で8個セットです。詳細データは、以下の通りです。

アルテック515B用のコーン紙を下向きにしてエッジに#GFS1530 を8個を配置してみたところです。ジャストフィットしています。

細部の写真です。

いま、テーブルソー用のアウトフィードテーブル(長尺物を縦挽きしたときに役立つ落下防止のテーブル)と組み立てテーブルを作成しています。

これらのテーブルがないと木工をするにしても、作業効率が悪いのでまず一番に作ろうとしています。

基本的にテーブルの盤面は、合板とMDF(ミディアム・デンシー・ファイバーボード)です。

足は、木材の削り出しです。その足ですが、正確に直方体を作ることは、簡単と思えますが、機械が無いと実は難しいのです。

手作業で行う方もいますが、断面を正確に直角を出すのは、私には、困難でした。

手押し鉋と自動鉋は、この2台の作業の組合せで短時間で簡単に出来るので、感激しました。

1 直方体の長い面を手押し鉋で平面を作ります。

2 自動鉋で1で作った平面の対面を削り取ります。これで2面が平行です。

3 作業していない3番目の面を手押し鉋で削ります。このときフェンスに1で作った面を押し当て削ります。

これで2面が平行、1面が平行面に対して直交になります。

4 最後に、残った面を自動鉋で削り取ると、直方体が完成します。

上4本は、アウトフィーダーテーブルの足、下4本は組み立てテーブルの足です。正確に直角が出ています。また、大きさも同サイズです。明日からテーブル組み立てに入ります。

手押し鉋は、平面出しが簡単に出来ます。また、その出した平面をフェンスに押し当て削ると直角面だ簡単に出来ます。

自動鉋は、シックネスプレナーとも呼ばれ、木材の厚さを一定に削り取ることが可能です。

先日、お客様からJBL LE8T用エッジを購入したが、装着してみると少し小さいとのご指摘がありました。

在庫品をLE8Tに取り付けて確認しましたが、少し小さく製造されているようです。

エッジ外周の直径が、約2㎜小さいと思います。エッジの外周がフレームの内側の渕まで達していません。

LE8Tでは、フレームの内側の渕のところで、ビニールのガスケットでエッジ外側を押さえつけますので、エッジの外周は、フレーム

の内側の渕まで達していた方が良いです。

写真のように円周に沿って優しく引っ張ってください。(くれぐれも、一箇所だけ伸ばすことはしないで下さい。

伸ばし過ぎると切れたり、緩くなって戻りません。全体的に均一に伸ばしてください。

引っ張って伸ばしたあとは、このようにジャストフィットいたします。エッジの外周は、フレームの内側の渕まで達しています。

このテクニックは、他の機種のウレタンエッジにも適用できます。

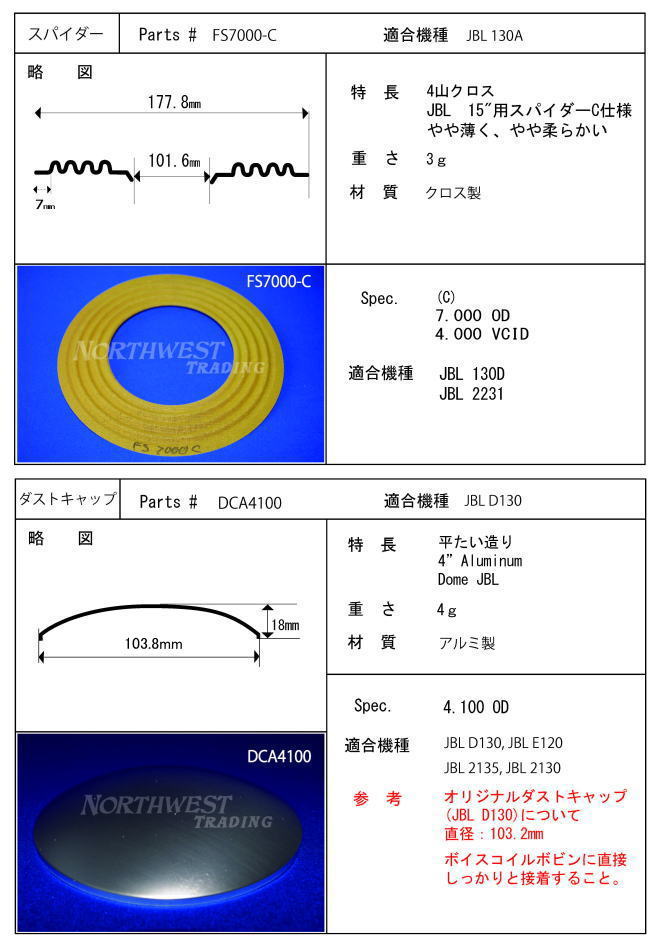

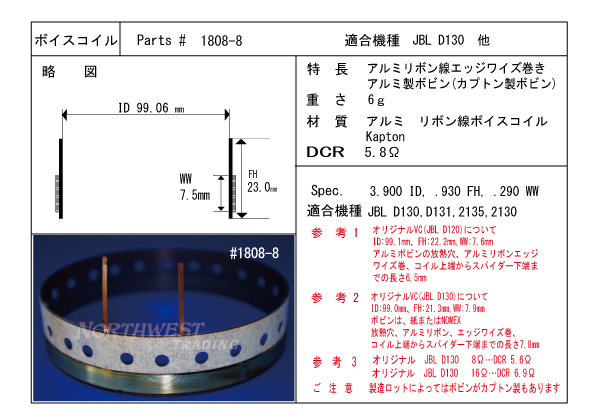

D130用のリコーンキットのパーツデータを更新いたしました。

一昨日、お知らせしましたようにDCRデータが誤っていましたので、ボイスコイルのデータを正しいものに変えて表示しています。

実はこのパーツデータは、数年前から作成して商品販売ページで表示していますが、日々更新しています。

その理由としては、各パーツの製造ロットによってサイズや、材質が変わることが多いので、商品情報をお客様に正確に伝えるために更新しています。

お客様が、当店からパーツをご購入されて、こんなはずじゃなかったと失望させたくありませんので、 商品情報は、正確にお伝えすることをいつも心がけています。

D130のリコーンキットの各パーツデータです。商品販売ページにも同じものを表示しています。

前から気になっていたアプローチのアーバーを撤去しました。

このアーバーは、大分県産杉を使用して2000年頃に設置したものです。

水に強い杉とはいえ、12年間の天候にさらされて腐食してきていました。

家の出入りには、必ず通るアーバーなので、風水上も良くないと前から思っていました。

今日思い切って撤去しました。撤去したあとは、開放感がアプローチに感じられスッキリしました。

アーバー:英和辞典によれば、門と言う意味ではなく、木陰または、日よけの場所という意味です。

撤去前 アーバーの下をくぐって左奥が玄関です。4本柱のうえの部分が腐っています。

撤去後 スッキリしました。同じ頃に作った波型のフェンスは、WRC(ウエスタンレッドシダー)製でペンキはムラになっていますが

まだ、確りしています。

お各様からのご指摘でボイスコイルのDCR(直流抵抗)が高めに表示されていることが分かりました。

ボイスコイルにつきましては、メーカーのカタログデータと実測データを併記して商品説明しています。

ボイスコイルのDCRにつきましては、テスターで計測して表示していました。

確認しましたところテスターの電池切れで抵抗の数値が多めに表示されていました。

誤った情報を提供してしまい申し訳ありませんでした。

大雑把に申し上げますと、当社販売のボイスコイルは、8Ω仕様ですと、DCRは、約5Ωです。(約6~7Ωで表示していました。)

また、16Ω仕様ですと、DCRは、約10Ωです。(約12~16Ωで表示していました。)

すべての在庫のボイスコイルを計測いたしました。

順次DCRのデータを訂正いたしますのでよろしくお願いいたします。