月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1358件

現在、当社では、業務用のスピーカーユニットとしてJBL LE8T 関係では、LE8T(?)を1台、2115Aを2台所有しています。いずれもオークションで購入したものです。

どれも発売から30年以上経過しているので、製品のバラつきは大きいという先入観を持っていました。そのため、受け取ったユニットを試聴して、誤った判断を下していました。

それは、初めに購入したLE8T(?)は、通常の一般的なLE8Tと思っていましたが、色々調べるうちにLE8T-1という別のユニットであることが判明しました。

もともと、アクエリアスに組み込まれて販売されていたユニットで通常のLE8Tとは、構造も音質も異なることがわかりました。

この音質が一般的なLE8Tと思って、リコーンキットを企画していましたが、軌道修正しようと思っています。

それにしても、30年以上前に発売された製品ですから、情報も限られていますので、私のような誤解が生まれるのですね。

また、ネットは情報の宝庫です。この情報もネットで入手しました。ネットが、無ければ、誤った情報のままになっていたと思います。

LE8Tのようなヴィンテージユニットは、奥が深くて興味が非常にそそります。カタログに載っていないユニットも数多くあって楽しいです。

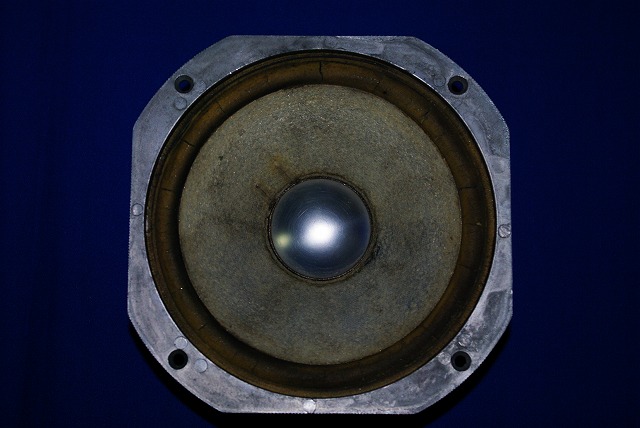

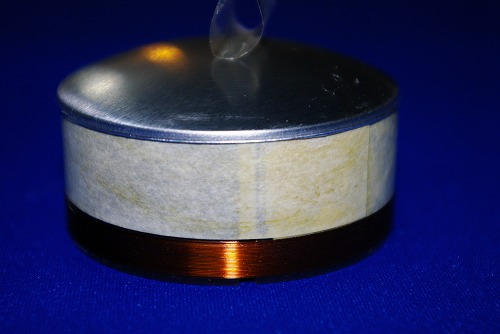

写真は、JBL LE8T-1 です。LE8Tとの違いは、フレームが違います。LE8T-1は、金型のあとが残っています。フレームに見える

数箇所の丸い跡です。LE8Tは、ヘアーライン仕上げで美しく仕上がっています。コーン紙の直径も異なります。LE8T-1 は、142ミリの対してLE8Tは、145ミリでやや大きいようです。(製造時期で大きさが微妙に異なるらしいです。) 音質の一番の違いとしては、アルミダストキャップの内側のダンプ材としてのスポンジの形状です。分解していないのでお見せできませんが。

ターミナルは、別のものを付けていますが、本来は、半田付け仕様でした。

当社の実験用 JBL 2115Aで LE8T リコーンキット製品開発のため リコーン作業を行いましたので途中経過を報告いたします。

先日、LE8T用のリコーン紙を入手いたしましたので、一応ボイスコイル、ダストキャップ、ダンパー、コーン紙が揃ったのでリコーンを始めました。

作業では、実際行ってみると、色々新しい発見があります。たとえば、LE8T(2115A)のマグネットのキャップは、幅が割合広いことや、アルミダストキャップの取り付け方法(接着方法)などです。

作業は、順調に進みあとダストキャップの取り付けを残してタイムアップになりました。

また作業は、明日しますが、音が気になり、箱に入れてアンプに繋いで音出ししました。

高音は、アルミキャップが無いので出ませんが、中低音は、LE8Tと比較しても遜色ない弾みある音が出ていました。

完成しましたらまたレポートいたします。

JBL8T用 コーン紙です。表に白いぶつぶつのコーティングが施してあります。そのたノンコーティングと比較すると、

重く厚くなり剛性が上がっています。

裏面です。

LE8T用ボイスコイルとダンパーです。コイルの巻き幅は、オリジナルが4.5ミリに対し6.2ミリです。

ダンパーは、オリジナルと形状はほぼ同じで、オリジナルと同じようにやや硬めです。

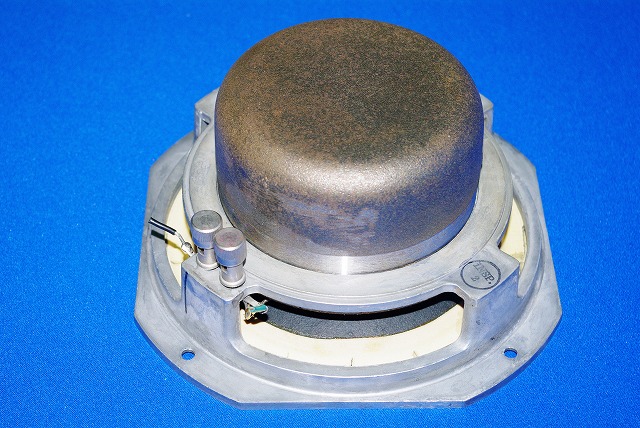

JBL2115Aです。マグネットのプレートは、クリーニングのため外しています。LE8Tとは、マグネットの形状、

塗装の色、ターミナルのポスト等が異なります。

コーンアッセンブリーを装着したところです。ボイスコイルのセンター出し用のフィルムを立てて

作業しています。コーン紙が前後に良く動くタイプです。

このあと、リード線を赤・黒のターミナルに半田付けして、音出ししました。

先日、かつてのオーディオ界の有名メーカーの山水電気が民事再生法の適用を申請し事実上倒産しました。

ここ10年来、アンプの製造は行ってませんが、過去にJBLの代理店でもありましたし、アンプメーカーとして一時期不動の地位を築いたメーカーでした。

購入以来20年以上経過しますが、現在も故障も無く使用しているプリメインアンプのメーカーですので、残念な気持ちです。

やはり、バブル期以降のオーディオブームの衰退でしょうか。

何百万円もする機器がゴロゴロしていますが、実際は、オーディオ業界のパイは小さいのですね。

あのように大ヒットアンプを連発していた優れたメーカーがなぜ倒産したのか疑問でした。

技術も製品コンセプトも素晴らしかったので経営の失敗が無ければ、現在でも魅力ある製品を生み出していたと思いますので残念ですね。

春の陽気に誘われて宇佐神宮にお花見に行ってきました。八分咲きくらいでしょうか。そのときの写真です。

JBL LE8T用のアルミダストキャップとして販売する予定の候補商品が少量入荷しました。

ボイスコイルとダンパーは、既にキットの構成部品として入手しました。残るは、ダストキャップとコーン紙でした。

本日入荷したダストキャップが、お客様に販売した場合、満足していただけるか、実装して検討します。

写真は、ボイスコイルにダストキャップを載せてみたところです。オリジナルのLE8Tは、ボイスコイルボビンに直接ダストキャップが、接着されていると聞いています

それで、あのように素晴らしい高音が出るのだと推測されます。

この手元のダストキャップとボイスコイルも、写真のとおり丁度具合良く納まります。

次の写真は、JBL 2115Aのオリジナルコーン紙と推察している物です。前オーナーがダストキャップをオリジナルから

程遠いものと交換していました。またコーンには、ダンプ剤のようなものを大量に塗布していましたのでオリジナルか否か

判別できませんでしたが、ボイスコイル引き出し線とターミナルリード線の処理の仕方は、かつてのJBL独特のものと同じですので

恐らくオリジナルでしょう。

あとコーン紙を見つければ商品化できるかもしれません。コーン紙の材質や、奥行き(深さ)などが、選定材料になります。

2階上の屋根裏収納部屋に昇るために木製折り畳み階段を設置しています。

その開口部のケーシング(縁取り)を付けました。

幅約5㌢の幅木を45度にマイターソーでカットして、4本の木を”ロ”の字型にして組み立て、開口部に設置しました。

写真は、幅木をピエールアングルクランプ A20 で直交させてエアーネイラーで隠し釘を打つところです。

この場面で手で幅木を保持することは、危険でもあり、加工精度も出ません。

やはりアングルクランプで確り直交させて、余裕を持ってエアーネイラーで作業することをおすすめいたします。

本日念願の屋根裏収納部屋が完成しました。

寄棟の屋根の四方の屋根もすべて補強し、秒速50メートルの台風にも耐えるようにあらゆる補強をしましたのでまる二月もかかり

ました。

(50メートルの風の物理的な計算はしていませんが、耐えるはずとの希望的観測です。)

屋根裏での施工は、暗く埃っぽい現場ですので、あまり楽しいものではありませんでした。

また、ガラクタが、従前から置いてあるので、その荷物をよけながらの作業ですから、本当に苦労しました。

密閉に近い部屋出来上がり、断熱材も入れましたのでその効果が今年の夏にあらわれてくれると良いなと思っています。

BEFORE(工事中の写真です。)新たに設置した白いスタッド(間柱)は、細く見えますが、ツーバイフォー(断面89ミリ×38ミリ)

です。屋根垂木がツーバイテン(断面240ミリ×38ミリ)なので細く見えますが、かなり頑丈です。

AFTER

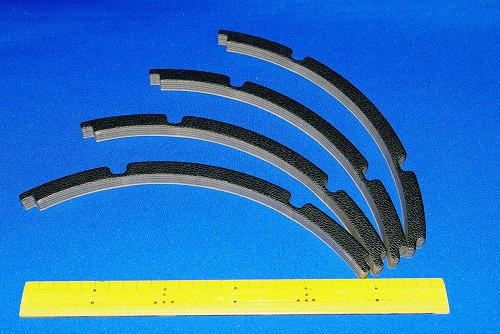

スピーカーパーツ(エッジ・ガスケット)新製品のご案内です。

◎JBL 30㌢用クロスエッジ SC JBL E120

特長は、2山のm型クロスエッジです。適合機種は、JBL E120,2202,D120,D123等です。

◎JBL 30㌢用ガスケット GPS 1201

紙製の30㌢用ガスケットです。JBL30㌢口径のE120,2202,D120,D123等に適合します。

4本一組でスピーカー1本分です。8穴です。断面の大きさは、幅12.7㍉ 厚さ6.2㍉です。

◎JBL 38㌢用ガスケット GPS 1504

紙製の38㌢用ガスケットです。JBL38㌢口径のE130,2220,D130,D140等に適合します。

面の大きさは、幅12.9㍉ 厚さ13.6㍉です。特長は、特に厚さがあるので、特殊な使い方が出来るのではないかと思います。

表面は、ビニールコーティングされています。

今日は、屋根裏収納設置工事も大詰めで棚設置や、造作工事を行いました。

屋根裏収納は、2階天井裏にあるので以前に木製の折りたたみ式の階段を設置しています。

しかし、開口部ば大きいので、落下の落下の危険があるため、フェンスを三方に設けました。

そのとき仮設置で2種類の ピエール アングルクランプを使用しました。

今回は、アングルクランプで接着したわけではありませんが、両クランプ共に確りと正しい位置に部材を固定出来、その後の作業が、落ち着いて出来ました。

使用してみてやはりアングルクランプは、箱ものの組み立てに威力を発揮します。

4個使用すると3枚の板で三面を形成することが可能です。

ピエール アングルクランプ A30 を2個使用して3枚のOSB合板(25.4ミリ厚)を仮固定してします。

がっちり3枚の板を直角に保持しています。

ピエール アングルクランプ A30は、厚い板もこのとおり強固に保持します。写真は、28ミリ厚

米松合板。最大厚さ80ミリまで適用可能。

ピエール アングルクランプ A20 を2個使用して3枚のOSB合板(25.4ミリ厚)を仮固定してします。

がっちり3枚の板を直角に保持しています。

その拡大写真です。

直交部分がっちり隙間無く、直角を保持しています。加工精度の高い工作が可能になります。

ピエール アングルクランプ A20は、厚い板もこのとおり強固に保持します。写真は、28ミリ厚

米松合板。最大厚さ70ミリまで適用可能。

作日に引き続き、2115Aのレポートです。

この2115Aのオリジナルコーン紙は、長年の使用でへたっていましたので、白いコーティングを塗布しました。

今日は、エッジを新しい物に交換して、一応完成しました。

容積40リットルの箱に入れて音出ししました。

LE8Tと比べると やはり物足りませんでした。

低音は、かなり改善されました。当初がコーン紙がフニャフニャでしたが、白いコーティングが効いたようで、コーン紙は重く確りしたお陰で迫力ある低音が出ていました。

しかし、高音が、歯切れが良くありません。外観から分かりませんが、 LE8Tと比較するとアルミ製のダストキャップの材質が違うのかもしれません。

今後は、当社のリコーン部品を使用してLE8Tの音に近いスピーカーに仕上げたいと思います。

昨日入手した、JBL2115Aのコーン紙がへたっているので、パリッとさせるために、白いコーティングをしてみました。

センターキャップとフレームを養生して白く塗りました。LE8Tのコーン紙のように厚く重くするために、5回も重ね塗りしました。

少しは、コーン紙が厚く重くなりましたが、まだコーン紙は、パリッとしていません。

今日は春の晴天ですぐコーティングが乾きましので、次にボロボロになったエッジ交換の準備を行いました。

前の接着剤がまだきれいに除去できませんでしたので、今日は、ここまでです。

やはり自分で作業すると 良い勉強になります。

今日の発見は、2115Aは、ガスケットがなく、エッジの外周を接着して押さえるのみと思っていました。

ところが、実際のところ再利用できるガスケットがついていることを発見しました。

JBL2115Aをオークションで購入しました。

先日購入したLE8の音があまりにも良かったので、今度は、姉妹機の2115Aを購入しました。

このスピーカーは、業務の試験用で購入したものです。

商品の程度は、振動系以外は、たいへん良いものでした。

私の場合の判断基準は、塗装で判断します。このユニットは、結晶塗装が、新鮮で、ハゲや傷が無く汚れていないのです。要は、人が修理を含めてあまりいじくっていないようです。

ただし、振動系は、1本は、完全にオリジナルですが、もう片方は、リコーンされていました。

また約30年前のものですから、エッジは、ぼろぼろです。

更に残念なことに左右どちらもコーン紙がへたっていました。

箱に入れて音だししましたが、LE8Tの足元にも及びませんでした。

音が全く前に出てこないのです。

今後、当社の部品を使ってどこまでLE8Tに近づけるか楽しみです。

またこ実験のレポートをいたします。

スタッフ なおです。

今後、ノースウェストトレーディングの商品情報などさまざまな情報を発信していきたいと思います!

よろしくお願い致します。

さて、只今、スピーカーパーツの総合カタログ製作中です。

商品の仕様図をまとめています。

慣れない作業ですが、頑張ります!

昨年9月に行った3週間の日程のアメリカ旅行の同行者は、二女です。

彼女は、2回目のアメリカ旅行でこの国の大きさを各方面で実感したと思います。ただし前回のアメリカ旅行は、小さかったので記憶が、薄れていると思います。

親として、どんなところに連れて行こうか苦心して、この旅行で一度は、西海岸の有名大学を見学させようと 決めていました。

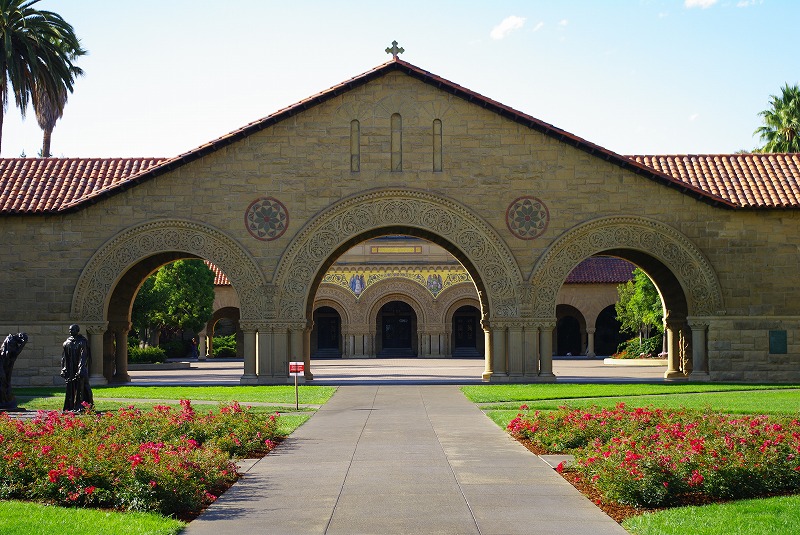

そこで、西海岸随一のスタンフォード大学に行きました。

大学を決めるとき、大学のブランドや自分の実力も考慮して決めるのですが、キャンパスを見てこの大学で学びたいと思い志望する方も多いのではないでしょうか。

まさにスタンフォード大学は、そんなところでした。日本の大学のキャンパスとは、大違いです。

広大で 人口密度が全く低いのです。

校舎は、スペイン風の建築様式で統一されていました。

この大学の創始者は、大陸横断鉄道の経営で財を成したスタンフォード氏で、若くして亡くなった息子の名前を残すために1890年台に創立されました。

各分野の有名人を多数輩出しており、日本で言えば、早稲田・慶応に匹敵する大学です。

身近なところでは、鳩山前首相やタイガー・ウッズなどが卒業生です。

残念ながら、当大学のシンボルであるフーバータワーは、閉館中で 昇れませんでした。

構内に多数存在する駐車場のひとつに駐車して、見学したのですが、何処も同じ建物なので不覚を取り迷ってしまいました。

娘の今後の人生のために少しは、良い経験になったのではないかと思っています。

創立者スタンフォード氏が、息子を記憶にとどめるために立てた教会へのアプローチです。この向うにその教会があります。この中央のアーチを入れて教会を写す写真がベストでした。あとで気付きました。残念!

上の写真の後ろを撮影しました。広大なキャンパスが広がっています。

メモリアル チャーチです。この教会の中では、ミサが行われていました。このキリストを描いた壁画やステンドグラスを見るだけでも見学の価値がありました。

屋根裏収納工事で、断熱材を設置して天井貼りを行いました。

私の自宅は、築16年目のツーバイシックス住宅なのですが、2階天井にアメリカから派遣された大工さんが、沢山の断熱材(R32)残してくれていました。

殆どが、半端ものですが、広さ17㎡の屋根をカバーできるボリュームが十分ありました。

まずピエール 突っ張り棒を利用して天井に貼るOSBを水平に設置しました。

その上に断熱材を屋根垂木と垂木の間に丁度入るように置いて、後はさっとOSBごとに天井まで差し上げて釘で止めました。

そのOSB板を差し上げる作業でも、ピエール 突っ張り棒を2本使用しました。

交互に伸ばして最終的に天井まで大きい4*8版のOSBを差し上げることが出来ました。

使用して、良かった点は、設置の微調整が可能になることです。下から強力に支えることで、微妙な設置位置の修正を時間をかけて十分出来ることです。

仮に二人作業したとしても、人力での微調整は、手早くやらないといけませんが、ピエール 突っ張り棒だと 確り支えていますので、あせって作業する必要がありません。

こういう作業状況で一番活躍するのではないかと思います。

断熱材を均等に設置するように仕分けしているところです。16年間も使用していなかった断熱材です。一部埃をかぶっています。

このようにOSBの上において屋根垂木の間に入れます。空間を作らないように確りと充填します。厚さは20センチ以上あります。

この様に2本の突っ張り棒で支えます。3点で支えていますが、倒壊することも無く安定して作業できます。

天井に4*8版のOSBを差し上げたところです。まだ釘で固定していませんが、下から確りと支えていますので、非常に安定しています。この写真の状態で、少しOSB板に位置を修正するときなど、崩壊せずに作業が出来て効率的です。正にこのような場面にピエール 突っ張り棒は、一番威力を発揮します。 なお、使用したピエール 突っ張り棒は、P2(95~170㌢)、P3(155~300㌢)とノンスリップパッド 2種類 (幅 35㌢ と 幅70㌢のパッド)でした。

新しいリコーンマニュアルが完成しました。

今後リコーンキットをお買い上げのお客さまには、ご辞退ない限り添付いたします。

長い間、改良していませんでしたが、お客様からのご意見や、ご要望が多く寄せられていましたので、それを集約して改訂いたしました。

改訂を行った点は、作業順序を変更しました。

従前では、後の工程でボイスコイルのリボン線とリード線の半田付けを行っていました。しかし、後の工程では、スピーカーに組込んで、行うため作業スペースが狭く困難ですので、始めの工程で半田付けするようにしました。

もう一点、変更した点は、ボイスコイルのリボン線とリード線の半田付けの仕方についてです。

従前は、ボイスコイルのリボン線とリード線を直角に半田付けするように記載していましたが、やや高度な方法なので、別の方法も記載しました。

どちらかし易い方法を選んで出来るようにいたしました。

また、写真も増やして、出来るだけ作業内容を詳しく記載しました。

出来るだけの事をマニュアルに折込ましたが、またご覧になったお客様が、何かお気づきの点は、教えていただきたく思います。

昨年9月下旬にサンフランシスコを訪問しました。

朝8時にシリコンバレーのサンノゼを出発して、午前中、スタンフォード大学を見学して、午後からサンフランシスコに向かいました。

スタンフォードでは、カリフォルニアらしい快晴でしたが、サンフランシスコは、全く天候が違いました。

インターステートで市街に近づくにつれて雨模様になり、少し肌寒くなりました。

途中ダウンタウンや中華街を通り、ナビに導かれて、フィシャ-マンズワーフに行きました。

サンフランシスコは、アメリカ有数の観光地でこのような天候でも駐車場に止められないほど混雑していました。

あまり時間が取れなかったので、ベイクルーズに参加しました。

本当に残念なことに天候が最悪でした。

金門橋の下は、特に波と風がひどく船が大揺れでした。

このような 天候は、海峡であるこの地では、日常茶飯事のようです。

1930年代にこのように天候の厳しいところに大きなつり橋を建設し多数の建設作業者が命を落としたことについて納得が出来ました。

クルーズ船に乗って金門橋に向かっているところです。海上から市街地を見たところです。チョコレートで有名なギラデリの工場跡(ショピングモールになっている。)が見えます。

クルーズ船は、金門橋を越えて少し行ったところで引き返します。この付近は、海流の流れが速く、風も強く、市街地よりかなり気温も低いです。それでも多くの人が、ウエットスーツを着てウインドサーフィンをしていました。本当に命知らずの人たちです。

アルカトラズ(ペリカン)島の埠頭です。われわれのクルーズは、この島に上陸はしませんでした。多くの観光客が、見学しています。1850年台から、対メキシコ戦争の要塞として使用され、1934年に連邦刑務所になり、カポネ等の極悪人の犯罪者が服役した有名な刑務所です。

ラスベガスに行きました。陸路ロスから5時間ほどかかりました。

インターステート15号線の北方面の砂漠にぽっかりとラスベガスの高層ビルが見え、いよいよ到着とはしゃぎました。

初めての訪問なので駐車場は、大丈夫か心配しましたが、ホテルも巨大でしたが、広大な駐車場が確保されていました。

ラスベガスを訪問しての印象は、広大で1週間滞在しても十分楽しめることです。

とにかくホテルの一件々が巨大(部屋数2,000室~4,000室)で隣のホテルに行くまで一苦労です。

なぜならば、ホテルの一階は、カジノになっており迷路のようになって通り抜けに時間がかかり、しかもホテルとホテルの間には、

ホテルの大きさに見合う敷地があり、そこは、テーマ別のアトラクション等があるため楽しませてもらえるのですが、徒歩による移動

は、骨が折れるのです。

各ホテルには、広大なショップが併設されています。

室内なのですが、空をペンキの濃淡などで表現し、あたかも屋外の店舗と思い違いするような造りになっていました。

そのため方向感覚も狂いがちで出口を求めて何度か迷いました。

3泊するため、”ストリップ”(ラスベガスのメインストリート)にある主なホテルを殆ど訪問しようと思いましたが、前述の理由で、計画に30%くらいしか達成できませんでした。

また、カジノは、朝8時ころから深夜まで、営業していますし、アトラクションも深夜まで行われています。

しかし、ラスベガスは、巨大すぎてすべてを堪能するのは、無理ということが3日間の滞在でわかりました。

そして気持ちを切り替えまた来るぞという気持ちになりました。

隣の”ニューヨーク・ニューヨーク”というホテルです。エンパイアステートビル、クライスラービル、自由の女神等を縮小して再現しています。

私が、宿泊した”エクスカリバー”ホテルです。2000室以上の巨大なホテルです。ラスベガスでは、一般的に宿泊代は、かなりお安いです。その理由として、カジノで利益を上げているため宿泊料を下げているといわれています。ただしリゾート税が課金されます。

”ストリップ”(ラスベガスの大通り)と”ブルックリン橋”です。本物より縮小されていますが、精巧の再現されています。

本職の大工さんを雇うほどの現場ではないので、すべて一人で気ままに作業を進めています。

前にも言いましたが、新しい材料を大量に使用して、施工することは、本当に楽しいことです。

私は、こういう現場作業するときには、家人に今から”遊び行ってくる”といって作業を始めます。

私にとってデスクワークに飽きて行う大工作業は、本当に息抜きの時間と言えるからです。

さて、今日の作業は、寄棟屋根の補強です。二つ補強をしました。

①補強の無い屋根垂木に垂直にツーバイシックスで壁を設置し2階天上根太と連結しました。

この壁は、台風等の強風による屋根の変形を防ぐ目的で設置しました。

②同じく屋根垂木をツーバイシックスで結びトラスを作りを固定しました。これも変形を防ぐ効果があります。

写真は、ツーバイシックスの壁を設置したのですが、垂直が出ていなかったので、”ピエール 突っ張り棒:P3”

で押して調整しているところです。

この突っ張り棒がなぜ有効なのかは、ハンドルを回すだけで微調整が可能だからです。

ツーバイシックスで出来た壁は、強固なので人力で微調整することは、困難です。

この”ピエール 突っ張り棒:P3”には、正確には分かりませんが50キロから100キロくらいの荷重が架かっているのですが、

人力でその力をかけ続けることは出来ないので微調整が難しいのです。

完成した西側に設置したツーバイシックスの壁です。木材は、米松のグリーン材と13ミリOSBです。20箇所以上に

シンプソンストロングタイのA35の金具も併用して固定しています。

屋根垂木にツーバイシックス材をかけてトラスを作っているところです。

センターに”ピエール 突っ張り棒:P2”を設置して水平を出しています。

水平方向の2軸とも水平を同時に出しているので調整が難しかったです。

水平が出たところで片方づつ釘で固定しました。さげふりも駆使してセンターを確認しています。

この作業にも”ピエール 突っ張り棒:P2”は、重宝しました。

ハンドルを回して上げ下げ出来るため高さの微調整は簡単に出来ます。

完成した東側のツーバイシックスの壁と3本の屋根トラスです。この写真で見えるすべての金具は、今回の

一連の作業で取り付けた物で、250箇所以上を補強しました。

今日は、あの東日本大震災から一年になりました。

地震や津波でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げます。

今でも、避難生活をされている方々のご苦労は、はかり知れません。

一日でも早く 元の生活が取り戻せるようお祈り申し上げます。

また、この一年間で被災にされたお客様や被災地の多くのお客様から当社の商品をお買い上げ頂いています。

この場をお借りしましてお礼申し上げます。お買い上げ、たいへんありがとうございました。

今後ともお客様が満足する商品を販売していきますのでよろしくお願い申し上げます。

さて、本日は、テレビ番組は、震災関係のプログラムが多かったですね。

スマホの普及でまだ未発表のHD画像が新たに放送されていました。

あらためて、恐ろしい光景を見て、一年前を思い出しました。

皆様もお気づきかと思いますが、震災のあった1年前と同じように、

同じCMを何10回も流す番組編成は、如何なものかと思いました。

そんなところまで、あの一年前を再現しなくても良いと思いました。

ともあれ、被災地の皆様が、一日も早く復興されることを望みます。